反观化工调配的泥料,颜色往往过于鲜艳、浮亮,缺乏天然泥料的沉稳韵味。为追求视觉冲击,不良商家常加入铁红粉、氧化钴等化工颜料,使壶色大红大绿,极为刺眼。像某些所谓的 “朱泥壶”,颜色红得发腻,毫无朱泥应有的细腻质感与温润光泽,且在长时间使用后,容易出现褪色现象,露出劣质泥料的底色,与紫砂壶越用越润泽的特性截然不同。

紫砂壶的造型历经数发展,各时代都有特风格。明代紫砂壶造型多古朴简约,以大器型为主,壶身线条刚劲有力,壶嘴、壶把短小精悍,与壶身搭配和谐自然,展现出雄浑大气之风,如供春壶,仿照银杏树瘿制作,壶身布满树纹褶皱,壶嘴微翘,壶把弯曲自然,看似随意却恰到好处,尽显天然意趣。

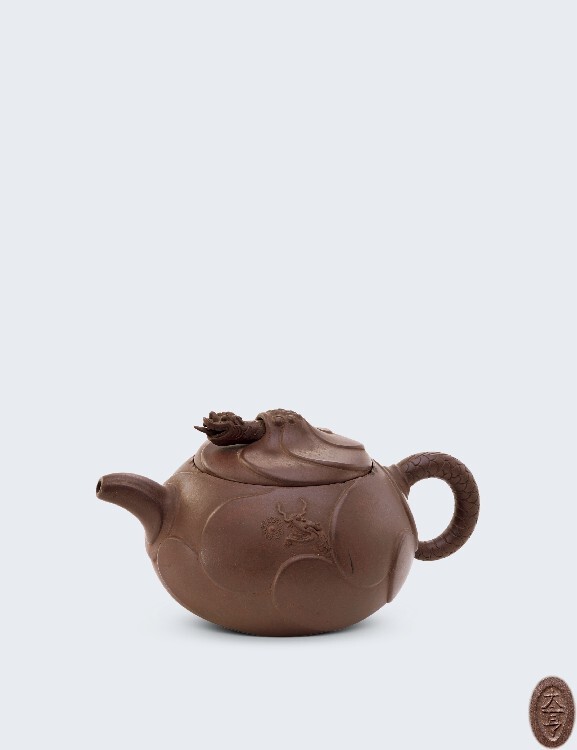

清代紫砂壶在继承明代传统基础上,融入更多装饰元素,壶型趋于多样化,筋纹器、花器蓬勃发展。像陈鸣远的作品,擅长以自然之物为原型,将瓜果、花鸟等形态栩栩如生地融入壶型设计,比例精妙,细节入微,其南瓜壶,壶身似饱满南瓜,壶嘴为卷曲瓜藤,壶把是一段藤枝,连壶盖上的蒂钮都雕琢得极为逼真,整体造型生动活泼又不失稳重。

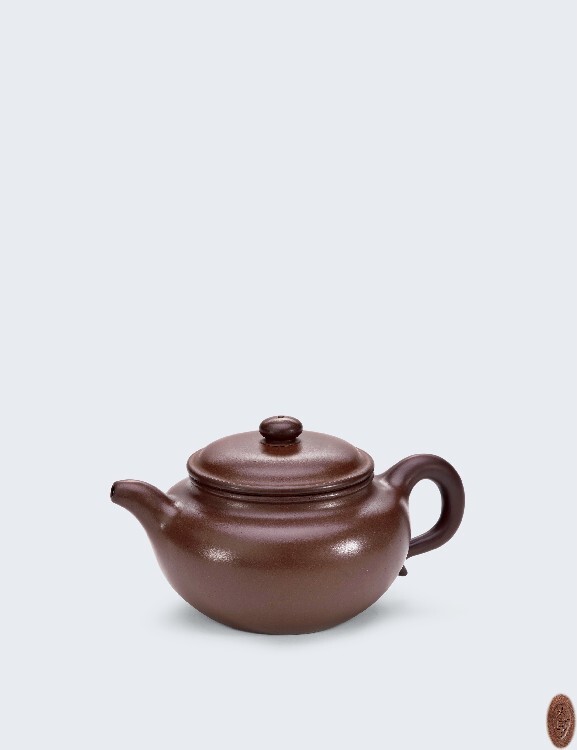

近现代紫砂壶则更注重融合传统与现代审美,在经典壶型上创新改良。顾景舟大师的壶,线条流畅优美,壶型比例严谨到近乎苛刻,如他的石瓢壶,壶身呈三角形,底部稳重,壶嘴与壶把斜向呼应,形成的视觉平衡,每一处弧度、每一个转折都到位,彰显出的工艺之美。

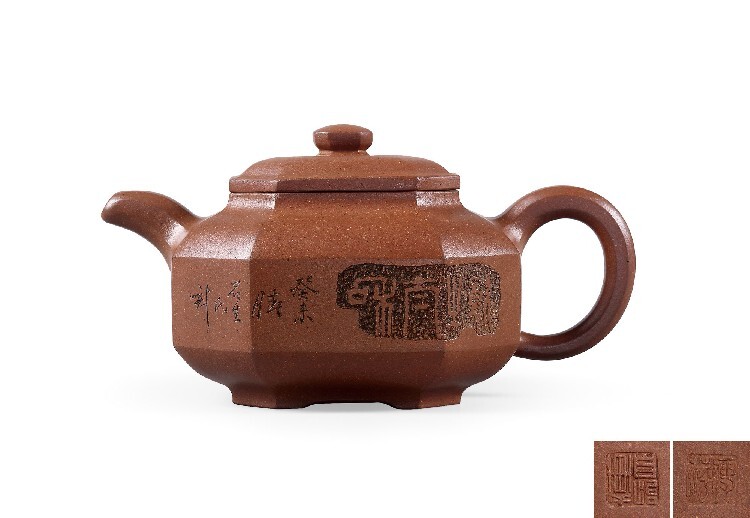

款识印章宛如紫砂壶的 “身份证”,蕴含着丰富信息。名家紫砂壶的款识位置颇为讲究,现代制壶钤印多现于壶盖内、壶底、壶把三处。壶盖内印章常于出气孔两侧,或为单章,或左右分置名、姓小章;壶底印章稳坐中央,多为制壶者闲章,载有完整人名,朝向依循头朝壶把、尾朝壶嘴,自右向左读之惯例;壶把处印章则落于底部靠近壶身转折处,多为姓氏章,异形壶把时,章或移至末端下方。如顾景舟大师的印章,在不同壶型上各有搭配,其石瓢壶盖内印章小巧,壶底印章大气沉稳,壶把印章简洁醒目,与壶整体相得益彰。

追溯紫砂壶的传承出处,如同探寻其家族血脉,能为鉴定提供有力佐证。了解壶的制作背景至关重要,明晰其所处时代的工艺特征、流行风格,以及作者彼时的创作阶段与特色,方能洞察真伪。如明代供春壶,诞生于紫砂工艺初创期,造型古朴天然,多仿自然之物,若出现造型华丽、装饰繁复之作,伪作嫌疑大增。

流传经历同样不可小觑,一把历经岁月、辗转多地、多藏家之手的紫砂壶,背后必有诸多故事与文献记载。通过探寻其收藏传承脉络,查阅拍卖记录、展览资料、藏家著述等,可还原其流传轨迹。如清代陈鸣远的作品,在当时便备受珍视,流传有序,若某件 “陈鸣远壶” 毫无相关收藏记录,凭空现世,其真实性便需审慎考量。

收藏者信息也不容忽视,藏家、文博机构所藏之壶,往往有详细档案、鉴定记录,来源可靠。而民间流转之壶,若卖家无法详述来历,或说法含糊、前后矛盾,藏家务必提高警惕,以防购入赝品。