北京瓷器鉴定公司有哪些?

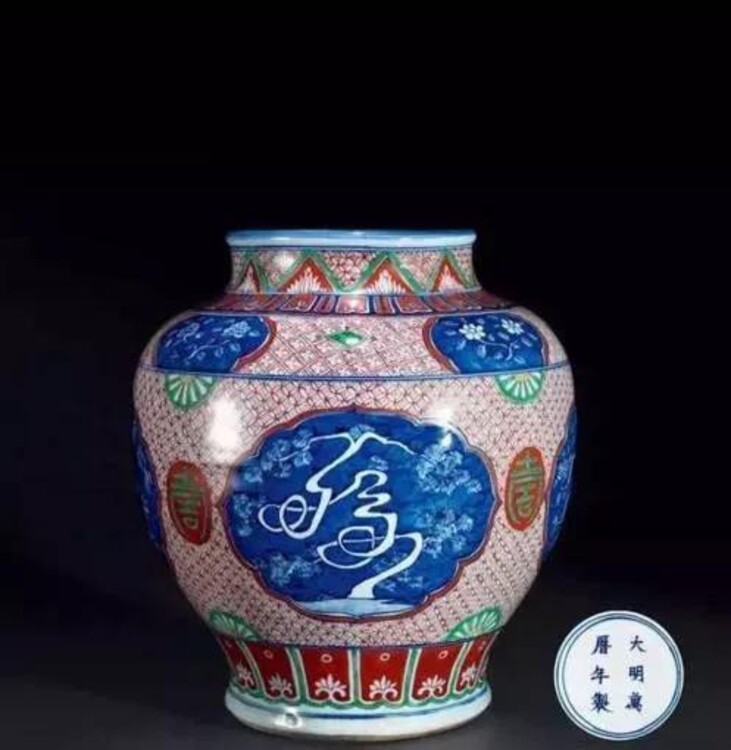

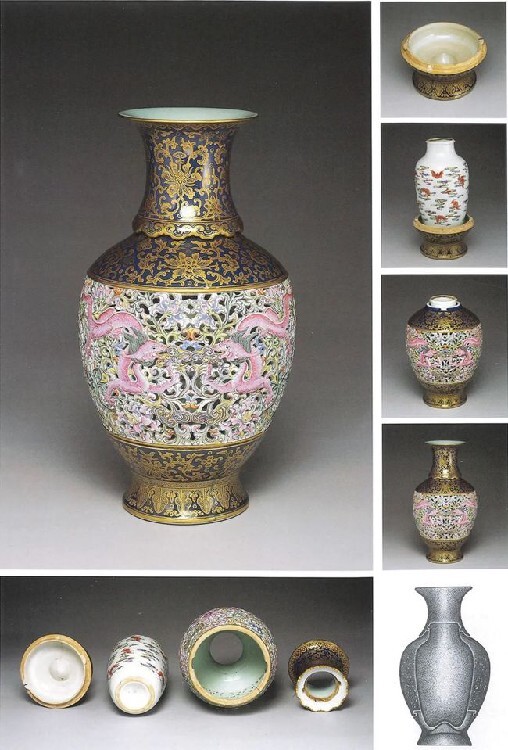

我一直认为“缺点”鉴定是我们在鉴定过程的加分项目,在鉴赏优点的同时,不能忽视“缺点”特征,优点好仿、“缺点”难做。我在这里简单归纳总结一些常见的“缺点”,来加以分析和掌握,看看哪些可以作为我们能够借鉴和有用的知识点。我这里所说的主要是工艺和材料上的“缺点”,也就是窑里带出来的“毛病”,后天造成的损伤不在讨论之列。下面我们来总结一下常见的一些瓷器“缺点”,

北京瓷器鉴定机构:

乳突 :常指挖圈足后在底部中心留下的凸出点,多见于元代。而明代早期一些碗类器物底部还可以偶尔看到。一般有乳突的特征为元代比较多,结合其他特征,一般不会低于早明,但有文化滞后现象除外(偏窑、杂窑)。解放初期一些小窑口工艺上还有“乳突”的返祖现象,这里不作为典型依据讨论。现在仿制工匠只注重乳突而轻视旋切,所以特征模拟矛盾众多。

北京瓷器鉴定机构:

开片(也叫冰裂纹)。这里说的开片可以理解为釉裂(和哥釉二个概念)。我们在整个明清瓷器上都会看见这种现象,从永宣一直到晚清都有。是烧制完成后,出窑后由于温度的变化而引起胎釉收缩比不同,而在釉面上产生的开片(比如煨瓷就是这个缘由),但和受外力冲击形成的“惊釉”有本质区别。釉面开片在明代早期瓷器上看见的相对比较多,其他朝代器物的底釉也有见。而对于某些器物来说,这些也都是一个重要的鉴定参考旁证。

北京瓷器鉴定机构

米糊底也是早明时期瓷器上常见的一个工艺特征(多见于大盘),由于垫烧工艺使得垫烧材料粘附在了器物底部,出现了一种类似烧糊的现象。这是比较典型的工艺“缺点”。米糊底多见于永宣无釉的毛底器物,一直到明代中期还可见,但色泽和直观已经有了很大的区别。清代一朝由于烧制工艺的改进,所烧器物没有见到有米糊底现象,到了现代才有仿制米糊底作假。但判断相对比较容易,不是没有芝麻状颗粒感就是斑驳成片,红的别扭。

棕眼(针眼):瓷器上一些烧制过程中形成的缺点,其实棕眼在器物的各个部位都会有,但以底部为多见。棕眼明清各个时期都有,但是康熙左右的瓷器底部尤为多见,以至于很多爱好者把是否有“棕眼”来作为鉴定康熙瓷器的一个重要标志特征。但行家一般只作为一个加分项目,不作为主要的鉴定方向。棕眼的形成主要是胎质里的水分,经过高温烧造后产生水蒸气突破釉面而形成的,这和胎土的抟作工艺有关联,这也是康熙时期比较多见的一个现象。其他时期底部也有类似凹点,但许多没有形成突破而成为小洼。现在仿制也做棕眼,但比较机械了,我们可以找出那些不规则中的规则破绽。

接胎痕:在康熙以前立件器物上比较常见,是一种工艺特征。由于在拉坯成型过程中上下对接的要求,使得在对接处的胎泥发生内外膨出,而修胎技术相对注重外表(但不精细),施釉成器后还是可以看见一圈类似“腰线”的特征,而器物内由于处理更草率,使得内堂一圈更为。雍正以后器物由于修胎规整,基本就没有这个特征了。而近年做假东西时,在做这个接胎痕迹时,故意要让爱好者看到这个“缺点”特征,但却因为造作而暴露了生硬的致命不足。接胎痕迹常见的是在器物中间、其次在底部和肩部都有见。以瓶、罐等立件多见,盘碗不见。

串烟:“串烟”是由于窑内烧制过程中出现漏气现象而产生的,一般只有一面。“串烟”器物表面会发生灰黑现象,而且“串烟”一面窑灰现象也比较明显。“串烟”是属于对器物美观有重大破坏的特征,所以一般不会去刻意仿制。有“串烟”的器物相对价值会降低很多,所以无论新旧器物,目前都还没有看到过有模仿此类特征的。

北京瓷器鉴定机构

瓢、翘、歪:在很多明代器物上面可以看见,这是由于各部位胎体厚度、含水率等原始情况不同,在入窑烧制时,会发生收缩变化差异而产生“瓢”、“翘”、“歪”的现象。简单的就是盘碗反扣会看到口沿不平整,瓶子的头颈发生歪曲(行内有十瓶九歪一说),这些都可以在其他鉴定条件都是否满足时,再加上这一土办法进行鉴别,进而可以强化和加减判断特征的参考鉴定要点。

北京瓷器鉴定公司有哪些?

圈足的硬折角(失圆)。硬折角通常是指康熙一朝的器物圈足(这里指的硬折角不是书本上说的底和足墙的夹角,而是圈足落地的外表这一圈),常常可以看到失圆的圆弧处有生硬的角度。这是当时一种工艺缺点,在用具有时代特征的工具,挖足时发生的用力不均所产生的问题,时代特征非常明显,参考价值也比较大。

书法字画收购名人字画上门收购

面议

产品名:字画鉴定

那收字画名人字画上门收购

面议

产品名:字画鉴定

日照玉石收购私人收购玉器电话

面议

产品名:玉器鉴定

杭州收购玉器的典当行现金收购玉器

面议

产品名:玉器鉴定

上海收购名人字画

面议

产品名:字画鉴定

名人字画收购平台名人字画免费鉴定

面议

产品名:字画鉴定

私人交易和田玉收购现金收购玉器

面议

产品名:玉器鉴定

玉镯子收购私人现金收购玉器

面议

产品名:玉器鉴定