鉴定书画,其内容包括辨真伪、明是非、评价值三个方面。

辨真伪,即鉴定作品的“真”和“假”;明是非,是对无款或误定乱题的书画进行断代、断人;评价值,就是全面鉴考一件书画的历史价值、艺术价值和科学价值,以便检选定级,分别保管。

辨真伪、明是非、评价值,三者既有区别,又有联系。其中,关键问题是辨真伪。

由于历代书画大都孤立流传,缺乏同存的东西可以参证;鉴定书画不仅要断代,而且要断人。历代书画家为数不少,每个书画家早、中、晚不同时期有不同风貌,即使是同一时期,绢本与纸本,精心之作与应酬之作,模古之作与自己之作,也往往有所不同;再加上书画作伪的历史久、地区广、花样多,大量伪品混杂在真迹之中。因此,下苦功,眼勤、手勤、脑勤,多学、多问、多记,才能逐步掌握鉴定书画的客观规律。

改头换面。作伪者利用旧书画,采取挖割、揩洗、添款、移款等恶劣手段,变无款为有款,近代改古代,小名家改大名家。曾看到一幅属于清朝初期接近扬州王汉藻艺术风格的山水楼阁图,被人洗掉名款,添上刘松年的名字,冒充南宋画。还看到一幅绢本设色山水,经过裁割、添款,伪造成清初画家郑旼的作品。凡是名款被洗掉、挖掉或从别处移过来的,纸绢上总有些痕迹可寻。书画一经裁割,势必影响通幅布局的完整性,只要具有一定的艺术鉴赏能力,也是不难鉴别的,特别是后添款的笔迹,墨色往往浮在纸绢上面,容易看得出来。

上述六种类型中,容易碰到的是种“改头换面”和第三种“模仿伪造”。此外,还有利用近代印刷字画,漂去油渍,添笔加色,冒充真迹的。更有似假非假,定真非真的,例如清代费丹旭的学生蒋升旭,字画逼近他的老师,落款“升旭”两字给人以“丹旭”的错觉,有人就误定为费丹旭的作品。在鉴定实践中还可以碰到不少五花八门的问题,这里就不再一一列举了。各种类型的伪作,是很好的反面教材。了解它,熟悉它,可以帮助我们提高辨别能力,进一步做好书画鉴定工作。

时代风格的支配力量和制约作用,为我们鉴定书画创造了有利条件。只要我们把好时代风格关,大量伪品就在这道关口下露出了原形。

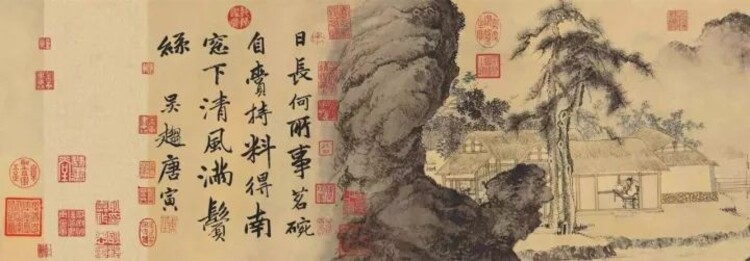

根据实践经验,时代风格既按朝代又不按朝代。唐以前传世作品绝少,且不谈它。宋以后大致上可以分为这样几个段落:宋、元、明前期、明中期、明晚期、明末清初(崇祯至顺治年间)、康熙年间到乾隆年初、乾隆年初到嘉庆年间、道光年间、咸丰年间、同治年间到辛亥革命后、辛亥革命后到1949年、1949年至今。

时代风格由各个时代书画家的个人风格汇总而成。时代风格与个人风格是共性与个性的关系,没有个性也就没有共性,两者有着不可分割的联系。个人风格不能脱离时代风格,同时也看到书画家在历史上的能动作用。明朝王世贞《艺苑卮言》中说:“山水画至大、小李(唐朝李思训、李昭道父子)一变也,荆、关、董、巨(五代荆浩、关同、董源、巨然)又一变也,李成、范宽(北宋两位画家)又一变也,刘、李、马、夏(南宋刘松年、李唐、马远、夏珪)又一变也,大痴、黄鹤(元朝黄公望、王蒙)又一变也。”这里,既说明了山水画从唐代到元代几次重大变化,也指出了大小李、荆、关等14位画家在画风转变过程中所作出的创造性贡献。

学习鉴定书画,要辨认各个时代书画家的个人风格,从无到有,从少到多,从个别到一般,从感性认识到理性认识,逐步认识各个历史时期的时代风格。

书画家由于所处的历史环境、地位、质量情操、生活经历、师承渊源、审美观点、创作实践等各不相同,形成了各自的艺术风貌。

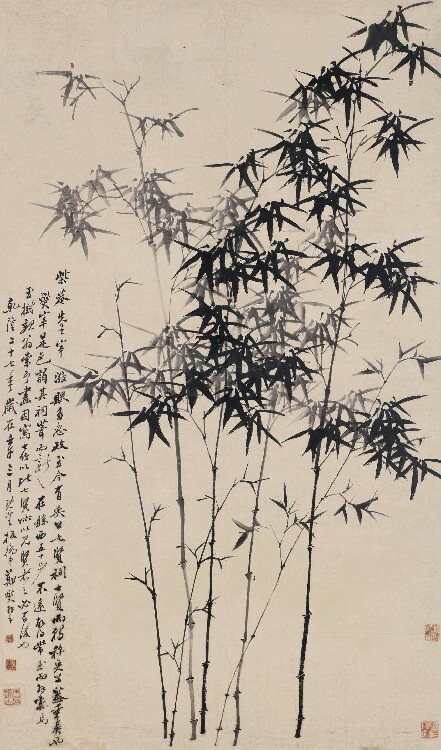

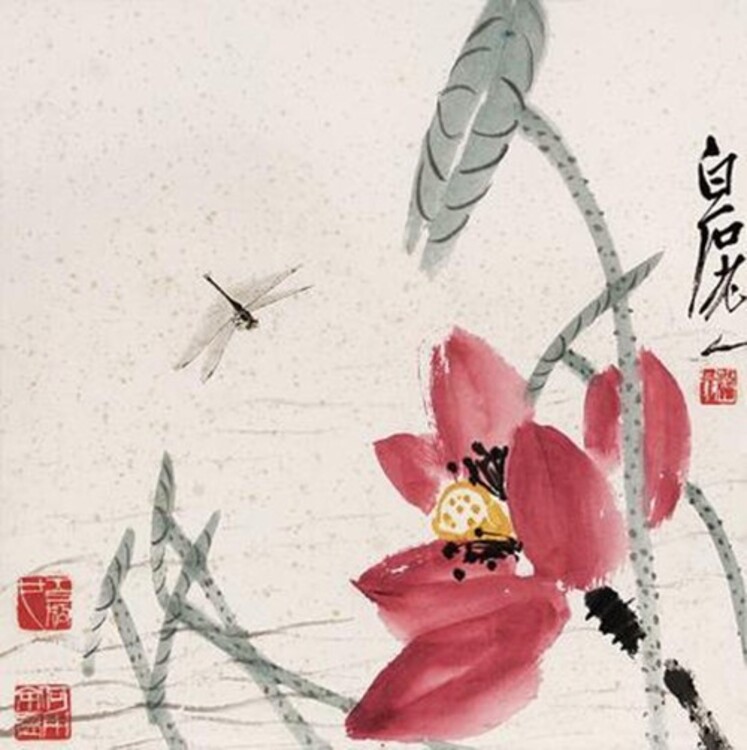

我国书画艺术非常讲究骨法用笔,辨认个人风格,笔法至关重要。每位书画家执笔运腕,落笔轻重缓急,用笔中锋、偏锋、圆转、方折等,笔法各有特色。例如宋代四大书法家,按照当时米芾的说法,蔡襄勒字(用涩笔写),苏轼画字(用笔重按),黄庭坚描字(用笔轻提慢写),他本人是刷字(用笔快速书写)。勒、画、描、刷,说出了宋四家的笔法特点。

书画家在长期艺术实践中所形成的特征是多方面的,例如:清代书法家刘墉喜用浓墨,王文治喜用淡墨,因有“浓墨宰相、淡墨探花”之称。近代吴昌硕写石鼓文喜用焦墨,黄宾虹作画则常用宿墨。五代山水画家董源、巨然用披麻皴,南宋马远、夏珪用斧劈皴,元代倪瓒用折带皴。明代仇英画人物眼睛很小,清代高其佩用手指头画钟馗往往不画眉毛。明代徐渭善画大写意花卉,落笔如风,绝少用色;恽寿平以没骨法为花卉传神,风姿绰约,则以色彩见长……可以说,历代书画家都有自己的面目,这方面的例子不胜枚举。我们只要多看多记,就能逐步辨认出他们的风格特征。