3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、和产业、教育、地理信息系统、土木工程、以及其他领域都有所应用。

大多数人认为CNC加工基本上可以制作所有物品。但事实上有时在制作一个具有高复杂程度的零件前还需要制造新设备。这是金属3D打印的主要优点——它几乎可以没有限制地制造复杂造型的的物品。使用金属3d打印的优点有:

1、3D打印机可以比传统制造方法更快制造复杂细节。

2、成本比传统制造方法更低。

3、根据所选技术,可以制作具有微小的细节的精细物品。

4、可以组合3D打印细节,节省时间和金钱。

5、更复杂的组成意味着在不牺牲强度的前提下,零件重量可以更轻。这也是为什么3D打印零件在航天工业中需求量这样大。

6、金属3D打印几乎不浪费材料。

金属3D打印材料是金属3D打印技术发展的重要物质基础,在某种程度上,材料的发展决定着3D打印能否有更广泛的应用。目前,金属3D打印材料主要包括工程塑料、光敏树脂、橡胶类材料、金属材料和陶瓷材料等,除此之外,彩色石膏材料、人造骨粉、细胞生物原料以及砂糖等食品材料也在金属3D打印领域得到了应用。

金属3D打印所用的这些原材料是针对金属3D打印设备和工艺而研发的,与普通的塑料、石膏、树脂等有所区别,其形态一般有粉末状、丝状、层片状、液体状等。通常,根据打印设备的类型及操作条件的不同,所使用的粉末状金属3D打印材料的粒径为1~100μm不等,而为了使粉末保持良好的流动性,一般要求粉末要具有高球形度。

有的时候模型可以顺利地打印完成,但是模型表面并不均匀,有很细小的坑洼或者是凸起的颗粒出现,影响模型的视觉效果。

导致坑洼和颗粒的原因一般来说就是挤出材料不均匀,有时多有时少。这时一种情况是3D打印线材的品质不佳,线材本身粗细不均匀引起挤出量不均匀,另一种情况是喷嘴内有异物阻塞,挤出速度不能有效地控制。

3D打印模型出现错层时我们的个工作就是检查料盘看能不能顺利释放料丝,检查料轴看能不能让料盘顺畅转动。遇到料丝缠线不佳无法顺利释放,往往导致整盘料丝无法使用,而这种情况在线材缠料的耗材上又经常出现。目前我们还没找到好的应对办法,只有更换料盘。

另外有一种可能就是3D打印机本身皮带松动,快速移动时出现皮带打滑。这就是3D打印机本身的质量问题了,建议联系厂商来解决。

解决办法很简单,对于线材品质不佳的情况更换材料,好使用3D打印机原厂搭配的耗材。而喷嘴内有异物的情况可更换喷嘴。如果是选用第三方耗材而对厂家的生产品质又不了解,可以要一些样品用千分尺选10个测量点动手一测,就明了了。

极少出现的情况是挤出的步进电机或者齿轮出现异常。判断这种情况,只需要把打印选项中的挤出速度分别调高和调低、做两次3D打印。当低速时表面比较平整、高速时表面明显更多坑洼和颗粒,基本可以认为是步进电机或者进料齿轮的状况,建议联系厂商解决。

在打印悬空结构比较多或者有形状的悬空结构时,常常会遇到悬空的部分不能打印的情况,这个时候往往是支撑出现了一些问题,对悬空部分不能起到很好的支撑作用。

3D打印机已经是一个非常成熟、好用的工具,文创工作室、创客、爱好者、设计师群体很多人已经用起来。即使是经常使用的朋友,恐怕也难以避免打印模型出现质量不佳的情况,比如翘边、错层、飞丝等,3D打印模型打印出来的模型并不能让人满意。如何优化FDM 3D打印效果?通常情况下,按步骤做下面几个检查,能解决大部分问题。

重新做调平。用A4纸来测量距离。对于自动调平的机型如果出现这种情况,就有可能是定位传感器出现了偏差,这里就不建议用户手动调节了,好联系厂商来解决。

翘边没粘牢 重新做调平。笔者前些天3D打印一个盒子,打印还没完成就出现底部一个角翘起来的情况,底面并不平整。这是由于塑料材质的热应力,在固液相变的过程中应力没有释放,通常会出现形变。3D打印的底面出现形变,原因就是底板和打印的层没有粘贴牢固,很有可能是喷嘴与底板的距离太远,超过了打印层厚。

边缘翘起是3D打印中经常遇到的问题。另一种相反的情况,是喷嘴与底板的距离太近,尽管不影响挤出但比准确距离还是有更大的压力,导致模型与底板粘贴过紧。后果就是打印完毕后很难取下模型,甚至后模型撕裂了而首层仍然没有与底板分开,或者是底板的美纹纸撕开紧紧粘在模型底部。这都不是理想中的结果。

粘贴过紧难以取下 甚至有时会一层层撕开。遇到这种情况,我们要做的就是重新对3D打印机做调平,确保调平点与喷嘴之间刚好能够滑动一张A4纸。更细的描述,就是“滑动时纸张略微受到阻力,但仍然能够自如地从间隙中抽出”,这时喷嘴与打印底板之间有理想的距离。

3D打印模型打印爱好者们都希望以一个合理的价格获得精模型。今天分享给大家几个减少打印成本的小技巧。

技巧1:缩小打印尺寸

在3D打印的世界里,尺寸非常关键。降低3D打印模型的尺寸,意味着三个维度尺寸的同时减少。结果就是,打印的成本会降低。让我们来举个例子,下面这个呆河马模型价格为266元。现在,如果把它的尺寸减少50%,变小后的模型仅仅为原来价格的一半,即133元,如果可以的话你甚至可以想象为八分,比如33元。

技巧2:比较相似的材料

不同的材料有不同的价格。如果单纯考虑省钱的话,可以选择比较便宜的材料,然后在模型打印完成后通过后期加工得到理想效果。比如说打印一个金奖杯,如果没有要求,使用普通PLA、ABS等塑料打印完成后再处理上色,也有同样成型效果。

技巧3:把3D打印与其他加工技术相结合

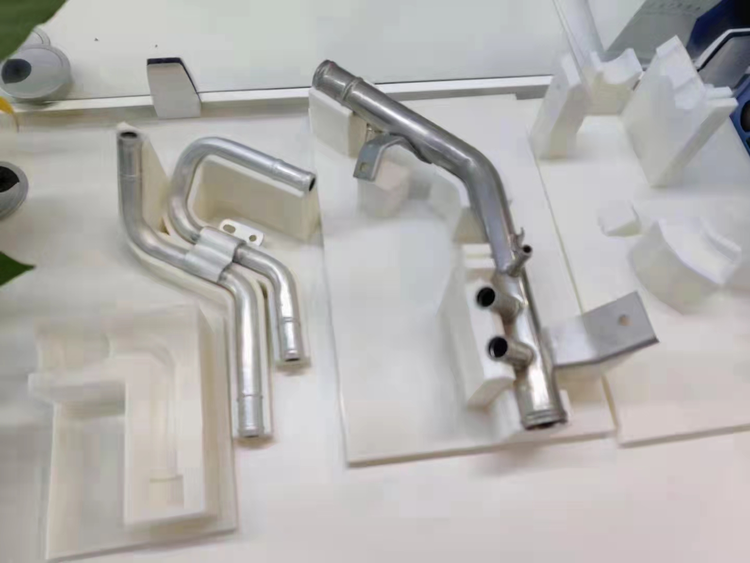

有时候,我们可以尝试换一种思路。比如,将3D打印与传统方式相结合,将3D打印的部件与CNC机加工(金属棒、金属管或者金属块等)相结合,更能在终成型效果以及用户使用体验上得到升级。

威立三维公司利用3D打印技术制造出了长达2米的完整汽车仪表盘。它长2m,宽5,高70cm,是由20多个打印的零部件无缝拼接而成的,之后还经过了打磨、包胶、电镀、喷漆、攻丝、拼接6种工艺处理,误差值1,工艺,细节考究。强度与精度两全其美。汽车仪表盘的细长类零件,需要分段切割才能在缸体内进行有效烧结成型,为便于后续有效地拼接和紧固,我们采用“鸠尾”的切口形状,这样拼接后能接口在平面方向的强度。拼接时,采用化学药剂进行粘接,然后打磨,以其强度和精度不亚于一体式打印结果。整个制造仅耗时不到1周,与传统工艺相比缩短了80%,节约了66%的人工成本和45%的制造成本。

3D打印的劣势。3D打印目前的误差还比较大,批量生产精度远不如传统开模制造的工艺,这也是3D打印行业待的一个难题。另外,生产效率较低也是缺点,如果用于规模化生产,3D打印的生产节拍要远低于传统流水线。

原型测试即在产品开发阶段,利用3D打印做出原型件,模拟还未量产的实际零部件,并利用它进行测试和改良。目前,许多车企已经在开发阶段使用3D技术进行原型测试了。原型测试本身也分成:概念原型、设计原型、功能原型,三者对设计参数的模拟精度要求依次提高。

到了零部件的设计原型上,就需要3D打印原型的机械性能也与设计相符,对于材料的使用和工艺的要求提高。后的功能原型与设计原型类似,但因为要放到整车上进行测试,对精度要求更高。

和仿真软件类似,3D打印技术在开发中的应用使得车企和零部件供应商不再需要每一版设计,就重新进行一次开模,节省了研发成本。

除了用于开发测试之外,由于在少量生产上的优势,3D打印还被用在制造生产工具上,例如贴标机,很多人可能不知道这个东西,这里解释一下:产线工人在装配架的时候并非用手装配,而是需要把架放在如下图所示的贴标机上,然后推着贴标机将架固定到车身上。