58、炸包:存在于胎表釉下的过烧石灰,历经后,逐渐膨胀,釉面微裂微鼓,其颗粒小于炸线炸瓷的,但大于造成鼓点的。仿不出。目前,很多的古瓷爱好者,无师自通的运用了这点。加之,清末民国的民窑器中,含有过烧石灰的特别多。值得传记的是,再过二、三十年,现在的仿品也会出现鼓点,炸包、炸线、炸瓷、到了那时,又会去寻找新的辨别方法了。

59、鼓点:存在于胎表釉下的过烧石灰,历经,逐渐膨胀,致使釉面微鼓,但不开裂,其颗粒小于炸包的。现仿不出。

60、紫宝光:是指唐宋青花瓷,出土后,没有慢慢地阴干,就乍见日照,此时就会出现一片金属闪亮般的紫光,不是局部,而是全瓷,迎日照处,展示时间约十分钟到半个小时后,逐渐消失。后人不知其故,而曰“紫宝光”。若现在再将唐宋青花瓷,泡在水中三五年,再拿出来日照,也可见紫宝光,但十分黯淡了,不强烈了。仿不出。

61、紫光:侧视唐宋元青花瓷可见到隐隐地紫光,因无金属的宝色宝气,故曰“紫光”。能现紫色光的青花料,自古就各贵,价倍于黄金。还不知目前能否找到类同古代的矿藏。

62、管体款: 指官窑器上的题款字体与风格. 各时期的官窑题款, 都遵守一定的规矩, 体现特有的时代风格, 文字类的曰“官体款”. 但要注意的是, 即便同一帝号的, 因年度的不同, 也会有很大的差异. 目前, 学术界缺少一部官体款的年谱, 有待有志之士了.

74、回坑货:指古瓷早年出土后,被人们长时间把玩,而留下很多痕迹,很多信息后,又被入土埋藏,又经若干年,再次面世了,故曰“回坑货”。此类瓷,特征很多,所含的信息也很多,是值得花大气力去研究探索的。可惜,现在连知道回坑货这个术语的人,都很少。谈何挖掘整理文件遗产。在此抛砖待后人。

75、补釉:是指二次入窑挂釉。与回窑的区别在于:目的专一,专为挂釉,不是修补。也不是成套器。补釉,远离窑场的人是很难办到的,能办成的,可不是一般人,瓷器则也不是一般的瓷了,不可轻视了。有了补釉这一说,就又有补题文补绘画的。补釉货,多与历史上的大名人大事件有关,。惜,前人无力研究,而造成瓷史上的一些空白。特别是一些高古陶补釉的,玩者当宝,后人当草。

76、发粉:是指瓷器年久风化现象,素胎较明显,表面象有粉状物,手擦拭则无。风化再严重些,便是冬瓜霜现象。冬瓜霜现象再严重些,便就是脱粉、掉粉、手擦拭之,有粉状物。仿不出。伴之发粉现象的,是显示豆腐花、白云纹,放大镜下可见。

94、郭货:是指规格很高的,以砖木石块制成的,有多重保护的郭。郭里出的东西曰“郭货”。直至现在民间口语俚语,贬低华而不实之人,称其为郭货。其实郭货虽不中用,却是有很高造诣的艺术品。

95、石床:用石板加工的床,床上放着一系列享用的东西。因石床重,前人也只是听说而已,但确实存在。石床货很古。

96、轿床:用耐腐的木材制作的,象大花轿式的床,床上放着一系列东西,一般流行于唐代,竹木漆器偏多,却无一件面世,风干便毁,前人也只是听说而已,但可信。

97、镜话:又云花镜。本指青铜镜,又曰揣怀镜招魂镜,女儿镜。镜话,又不单指按礼仪放在盖板上的铜镜,又有另一层含义,意思是说此镜会说话,有话要说。历史上有人懂镜话,根据铜镜的信息,能够判断推知很多情况。各时期习俗不同,女儿多寡,则镜数量不一,其财力也在铜镜上显示。镜话早已失传,也不曾见有著文解说。

98、有后:指有后人的意思。相对应的便是,指后代绝户的意思。但凡者,因无人用心看管,早就被毁了。有后,破坏者还是有些忌惮,不敢张扬,躲躲闪闪的。有后的依据,也来源瓷上的符号,有毛笔在瓷器面上书写,更有甚者,将其原阳宅的地址写的清清楚楚。金刚钻刻划的有后的瓷,再好,也无人要,故无一件流传于世,只有传说。有后的瓷,时间跨大较大,一窝儿的瓷器,能相距一、二。有些还能找到盛放食物的遗迹。鸡蛋变成空壳,核桃内无果仁,酒成干粉,等。成窝的有后瓷,可以推知其家族的兴衰史。

根据款识来确定瓷器的新旧和真伪,是鉴别工作中重要的一个环节。

今日的传世品和仿品以明,清两代瓷器居多,款识而明、清官窑绝大部分都有年款和特征。如明代款识就有 所谓“永乐款少、宜德款多、成化款肥、弘治款秀、正德款恭、嘉靖款杂”一类的说法。明代字体多用楷书款,但永乐、宣德、弘治年间有少数例外,清代顺治,康 熙二朝亦楷书盛行期,雍正则楷书款多于篆书款,乾隆时期篆书款渐多于楷书款,嘉庆以后篆书款遂成为主流,直到清末才又恢复以楷书款为主的趋势。总之,观察款识既要注意其笔法、字体,结构和款色等各方面,还应当知道同一时期的款识笔法早,中、晚期仍有不一致的地方。只是在风格及色调上不失其时代特征。因此,还结合共它方法来辨别真伪。

相反,一向被妥善保藏的旧瓷,也会不失其崭新的釉光。如某些从未启封而保存至今的康、雍、乾三朝瓷器,一旦开箱其光泽依然烂灿如新。所以只凭“失亮”一点就作为历史年久的证据是不可靠的。在观察釉质时对于釉层的厚薄程度及缩釉、淌流状态也需要加以注意。如宋均窑瓷釉多有堆脂,定窑瓷釉多有泪痕,明、清脱胎瓷釉竟薄如卵幕或莹似玉石,这些固然都是可贵的特征。不过,后世仿品也能大体近似。所以我们还参照其它方面的特色,并注意器里和口边、底足等处。如康熙郎窑红釉有所谓“脱口垂足郎不流”的说法。这种瓷釉以深红宝石釉为主,器物口边的釉色较浅谈,故称为“脱口”,器底釉色浓艳,釉多厚聚,称为“垂足”,釉虽垂流而不漫底,称为“郎不流”。这种技术特征正是郎窑红不易仿效之处。

鉴别胎质主要是观察底足。一般来说,元代瓷器底足多露胎而且胎质粗糙;明、清瓷器有款者底多挂釉,清朝中叶以后则露胎者渐少。但无论任何时代器皿,在圈足的边缘或口边露胎之处,大都可以看出火化的特征。如元代瓷胎多粗涩而泛火石红色,明、清瓷器则比较洁白细腻,很少含有杂质,看不见火石红色。这主要是原料本身质量改变的结果,以及制作方法和火候的不同所造成。从而也自然形成了早晚,真伪之间的一条分水岭。总之,辨别胎釉既要用眼来辨其色泽、厚薄、片纹、气泡,也要用手摩以别粗细,用指扣敲以察音响。耳、目,手三者并用。

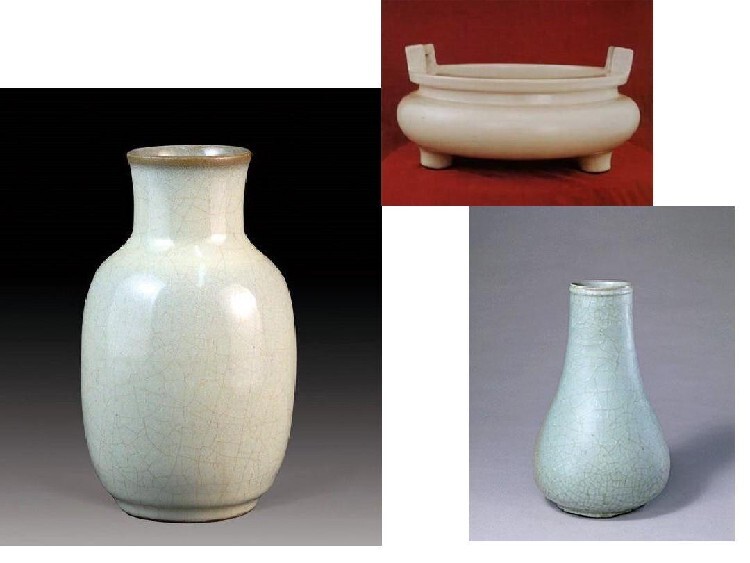

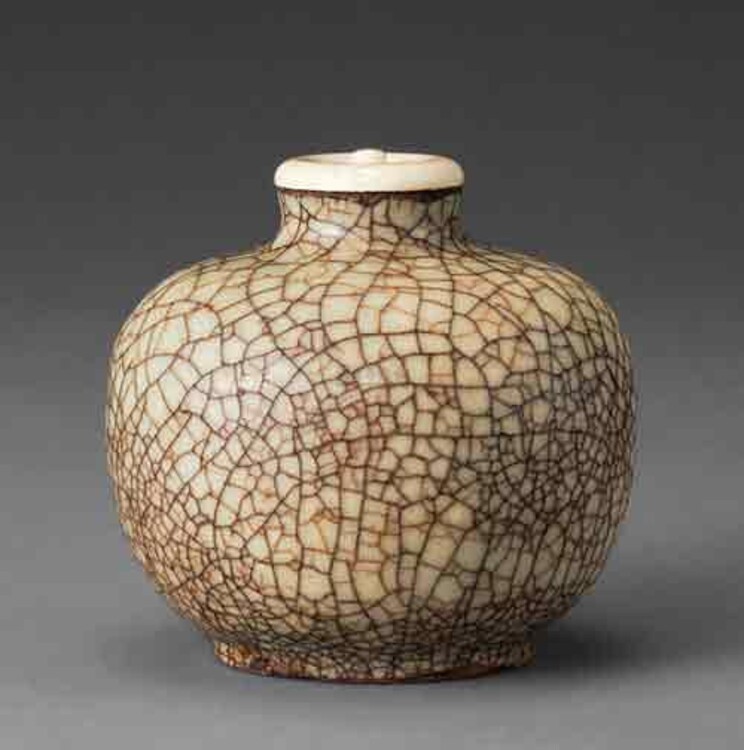

一般来说,从胎质、釉色可以看出其年代和窑口。例如,距今4000年前的商周时代的青釉瓷器,又称原始青瓷,是青瓷的低级阶段,其胎为灰白色和灰褐色,胎质坚硬,瓷化程度较高;其釉色青,釉层较薄,厚薄不均。这是因为当时采用沥釉方法进行施釉的缘故。五代时的釉色为天青色。据传说,五代后周柴世宗指雨过天晴的天空,对向他请示御用瓷釉色的官员说:“雨过天青云破处,这般颜色作将来。”所以,五代的瓷釉便被钦定为天青色。这种釉釉色莹润,施釉较薄,青中闪着淡淡的蓝色。