张大千除了擅长山水、人物、花卉、翎毛以外,在书法方面比较欠缺,这应是他的遗憾。他早期师从清代晚期的书法家李瑞清、曾农髯,形成自己细秀,方平,略带隶书味的书风,二十世纪三十年代以后,张大千先生的书法开始酝酿变化。他转学多师,学习魏碑,《瘗鹤铭》,参以宋代大家黄山谷的笔势,学习石涛笔法刚劲,不拘一格的书风。他的书法艺术在继承传统的基础上,融合了山水画的意境,不是一味地追求表面上的张扬外露和剑拔弩张,而是使力与感情相融合,平中求奇,使他的书法劲拔飘逸,外柔内刚,张大千笔力遒劲而秀逸的自家风格,被后人称为“大千体”。

黄山文笔峰为张大千八十三岁高龄时忆游黄山之作,自题“以渐江、苦瓜两尊者法写此”。老笔纵横,苍劲有力,以赭色浓重施于山体阳面,多以皴擦为之,山脚染以花青润泽,更见黄山之奇和笔墨的老辣。大千晚年的系列忆游作品在简化具体真景的同时更以己意为之,气质淳化而兼具苍深浑穆。

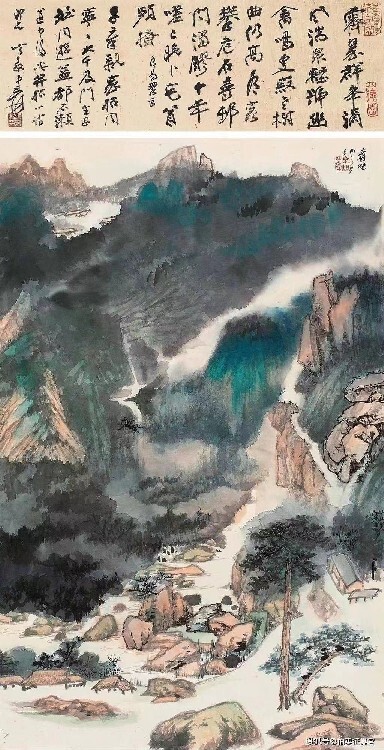

晴麓横云作于1980年,张大千仍孜孜于艺事追求,以破墨挥洒之笔来代替细笔。此图山石浑厚,树木朴茂,烟云横生,是大千晚年厚重浑穆、自抒胸臆的山水佳作。

阿里山浮云为张大千八十二岁时忆游之作,以泼墨为主,几不见勾勒皴擦,然山脚几笔房屋的勾勒,顿使抽象笔墨转化为万千气象,实乃“笔简意周”、意趣天成。大千还曾作《阿里山晓色》,其忆游作品在简化实景的同时却增强了对神气的表现,增强了意境的感染力和画幅的整体效果,更有真情的流露。

张大千还有:

1971年《可以横绝峨嵋巅》(泼彩山水图)

1973年《青城天下幽》泼彩山水图

1979年《阔浦遥山系列》泼彩山水图、《摩耶精舍外双溪》泼彩山水图、巨幅金笺《金碧泼彩红荷花图》

1981年《台北外双溪摩耶精舍》泼彩山水图

1982年《人家在仙堂》泼彩山水图、《春云晓霭》泼彩山水图、大风堂作泼彩山水图、《水殿幽香荷花图》、《水墨红荷图》等作品。

张大千是型画家,其创作达“包众体之长,兼南北二宗之富丽”,集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽,工笔、无所不能,无一不精。诗文真率豪放,书法劲拔飘逸、外柔内刚、风采。

张大千是二十世纪中国画坛具传奇色彩的国画大师,无论是绘画、书法、篆刻、诗词都无所不通。早期专心研习古人书画,特别在山水画方面卓有成就。后旅居海外,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,了新的艺术风格。他的治学方法,值得那些试图从传统走向现代的画家们借鉴。

张大千之百日和尚、面壁敦煌为虎受戒、摩耶精舍等经历,无一不表明张大千一生与佛有着种种难以解脱的因缘。其二,张大千所师法的诸前辈大抵与佛禅有千丝万缕的联系,他们精佛理,其作品也禅意盎然。张大千为推崇的石涛便是典型例。其三,张大千不仅从佛教艺术中吸收创作源泉,把雕像画佛的艺术行为视为礼佛、寻求神灵庇护追求功德圆满的重要手段。从作品中推断,张大千思想中的“佛禅之石”必然要在观念上被借用,以利于打磨他的“绘画之玉”,诸如绘画内容和形式之“玉”、创作理念和创作机缘之“玉”以及绘画创作的升华之“玉”。

张大千力图使绘画语言穷形尽象,千姿百态。佛禅虽然认为现象世界“本来为空”、“本来无实”,但是又认为“现象世界中每一事物, 皆是真心全体所现。张大千推崇李成、董源、范宽、巨然、北宋四家“构图宏大,峰脉连绵,笔法豪放,气势幽远,不愧为山水画的百代宗师。亦盛赞敦煌壁画展现了“泱泱大风”的境界,体现了“先民气魄的伟大”。禅宗思想在张大千绘画创作中具有明显的导向性作用,其绘画内容和绘画形式是佛禅观照大千世界之包容性思想外化;其绘画理念和创作机缘是佛禅追求随缘放旷、任性自然之思想的艺术移情;其绘画创作的升华表现为生活与艺术的互化。本质上,亦是禅学法门思想之完满实践。