大雄宝殿中的“宝”字,则指的是佛教中的“三宝”,他们分别是佛,法和僧。佛便是像如来佛一样圆觉通慧的大能者,法指佛经教义,而僧,显而易见是寺庙中传授佛理的僧众。“无事不登三宝殿”,三宝殿也是以这三宝命名,若是心中有求,才会入殿参拜求遂愿,或是求通透,净心。前来拜佛求缘的人,也都相信有“大雄”如来佛坐镇的寺庙,必然能雄正大千,所愿顺遂。

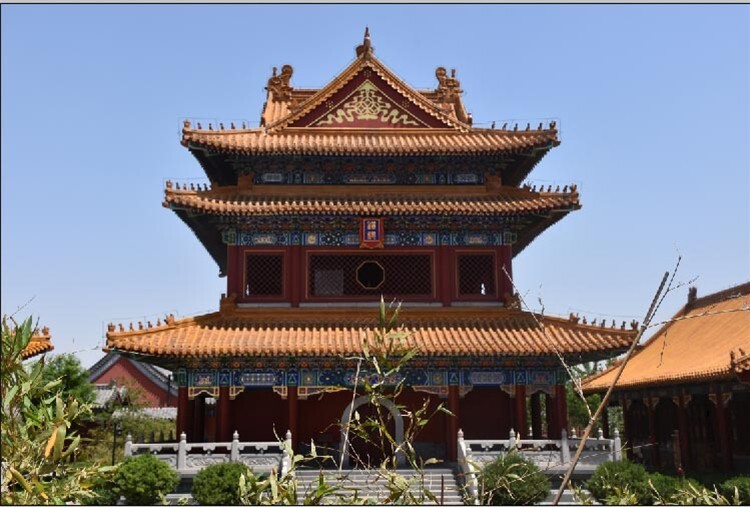

一般来说,只有在较大的是寺庙才能够参拜释迦摩尼,因为大雄宝殿也只在一些大的寺庙建设。它就是整个寺庙的核心建筑,也是寺庙的正殿,僧众朝暮集中修持也都在其中进行。而僧众在殿中修持也代表着传持正法,有以佛威力,雄镇大千的内涵在。大雄宝殿中供奉的对象除了如来佛释迦摩尼,还有一些菩萨,观音和罗汉护法的佛像在,但是如来佛一定是居于大殿正中作为主尊佛像。

横列三院式:这是比较特殊的形制。有两种方式:一种是横列三院互不连接各自立成单院;中院大,东西二院较小,方向各朝向中院。另一种方式是三院接连,中院大,左右二院的南北向宽度小于中院的进深,三院全部由回廊围绕。

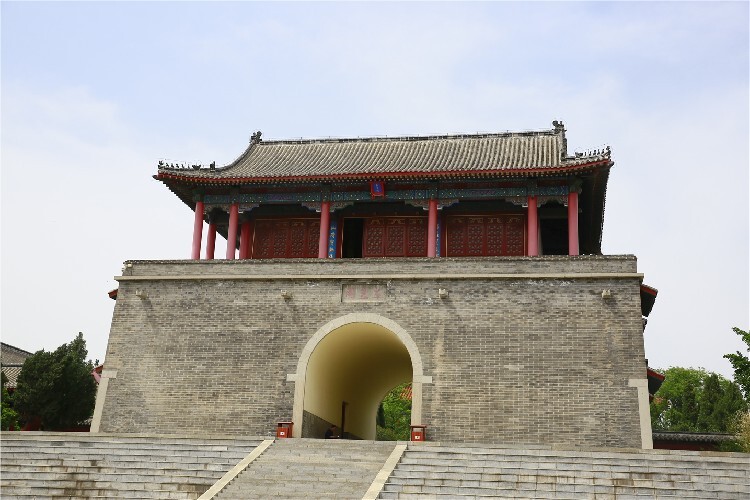

我国佛寺建筑在初期受到印度影响,塔庙里,以塔为中心,周围建以、僧舍。塔中供奉着舍利、佛像等,是寺院的中心建筑。晋唐以后,逐渐成为主要建筑,佛塔被移于寺外,多建寺前、寺后或另建塔院,形成了以大雄宝殿为中心的佛寺结构。寺院坐北朝南,主要依次分布在中轴线上,层次分明,布局严谨。西藏的佛寺建筑,一般有庞大的建筑群,体现出汉藏文化融合的风格,北京的雍和宫,拉萨的布达拉宫,承德的外八庙等是这种建筑的典型。

讲堂:亦位于大雄宝殿之后。讲堂也是讲说佛经的地方。中小型寺院没有法堂,就以讲堂代替法堂。如果有法堂,那么讲堂就置于法堂两侧的厢房内,或者安排在佛殿和法堂之间两跨院之中。寺院是演说佛经、念经、皈依力戒之所。

一般来说,寺院的主体建筑都很壮观,配殿则比较低矮、廊子就更低。这在建筑上了主殿。但为了形成一个整体或使用功能,设计人员又常常将主殿与配殿、廊子连结起来。两者由于高低不同,所以就构成斜廊。另外,楼与楼之间,阁与阁之间要连接,也架廊,架廊离开地面,在空中行走,这就是飞廊。斜廊和飞廊不仅使人们出入更为方便,而且使寺内一组殿宇显得更加气派庄严。这是我国古代建筑的手法在寺庙建筑上的运用。