随着寺庙文化的不断发展,现代寺庙建筑设计上打破了传统寺庙建筑在人们思想中的概念,不再单单是一座简单的寺庙,更是融入禅意思想,在寺院设计布局上更加讲究,例如在附属建筑区域布置有园林、假山,亭子、长廊等,让寺庙建筑充分与自然环境相结合,在感受建筑庄严肃穆的同时,也能让人感受到内心那份平静与祥和。

不同时期的寺庙规划设计布局也不定相同,隋唐时,寺庙对称布置,沿中轴线排列山门、莲池、平台、佛阁、配殿及大殿,为全寺中心。佛塔退居后面或一侧或建双塔,在大殿或寺门之前。宋代又增戒坛。佛寺建筑布局的演变,以塔为主、前塔后殿、塔殿并列、塔另置别院或山门前、塔可有可无。明、清时,对称中轴线,山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、配殿、藏经楼,塔以少见道教建筑特点:以宫观院命名,不以寺称;所奉神像蓄发长须,穿中式衣袍;不以塔为膜拜对象;常有洞天福地等园林布置。

宋代以来,丛林寺院逐渐形成诸宗大体一致的规制格局:寺院主体建筑规划设计一般按“川”字形布列,包括供佛、菩萨护法神像的三门殿、天王殿、大雄宝殿、观音殿(大悲坛)、地藏殿、伽蓝殿,安置法宝藏经的藏经楼或毗卢阁,供祖师的祖师殿、影堂、罗汉堂,供讲经说法、集会、坐禅、传戒用的法堂、禅堂、念佛堂、学戒堂,供僧众起居、接待用的方丈、茶堂(方丈接待室)、客堂、斋堂、僧寮、客寮、延寿堂(养老之处),藏舍利、骨灰的佛塔、塔院、海会塔,置钟鼓的钟楼、鼓楼,及放生池、莲池、亭台园林等。明代以来,常见的“伽蓝七堂”的建筑格局,一直沿袭至今,形成集信众礼拜游观场所、僧俗学修道场及园林、佛塔等于一体的具中国特色的综合性佛教设施。藏传佛教的寺院,规模更为宏大,如甘孜的噶陀寺,盛时集僧达十三万人之多。藏传寺庙规划设计中还多设有僧伽教育、印经造像、医疗等机构。

寺院,实为住持三宝的实物性表征,为瞻望佛国净土的窗口。中国人受三归五戒的佛弟子未必很多,但直到如今,一生未曾到佛寺观瞻游览者,恐怕没有多少。作为瞻礼祈祷的投诚之地,佛寺提供了满足广大民众迫切的宗教需要的实体。朝山拜佛,拈香祈愿,是比三皈五戒的佛教圈子大得多的广大民众信仰佛教的基本方式,这种低层次的信仰,尽管带有中国传统多神崇祀的气味,其正面的教化作用,也是不可低估的。观瞻礼拜、祈祷供养,即使是出于某种世俗的功利目的,也起码能使人放松心理负担、获得精神安慰,受佛菩萨形象的熏染,心灵得到净化,并积集了福智资粮,种下了成佛种子。

佛寺作为住持僧宝居止之处,自然成为佛教法事活动和弘扬佛法的中心,成为联系佛教与民众的枢纽。讲经说法、举办法会集体念佛参禅等学修活动,从来都在寺院中进行。佛寺还是培育弘法人才的学府,无数高僧大德,都是在寺院的洪炉中冶炼,成长为人天师表。诸宗之学,无不诞生于寺院,多数佛学撰述,都出于寺院中的高僧之手,寺院实际上也是历代佛学研究的机构。

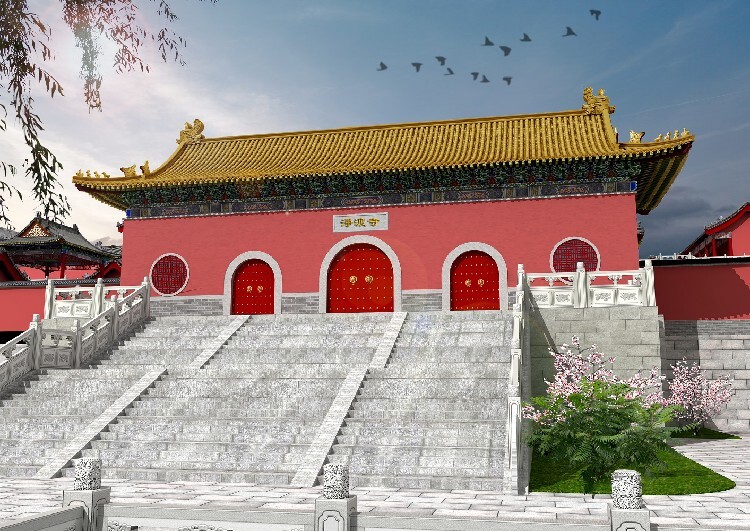

佛寺是神圣且庄严的,从佛法进入中国以来,僧人聚集修行的地方便是寺院。在中国佛寺的建筑中,是寺院建筑的主体。其中殿是供奉安置佛像以供礼拜祈祷的处所,而堂是则供僧众说法行道和日常起居的地方。

寺院的主要生活区常集中在主轴线东侧,包括僧房(居室)、香积厨(厨房)、斋堂(饭堂)、职事堂(库房)、荣堂(接待室)等。接待四方之来者的客房特设在中轴线西侧。

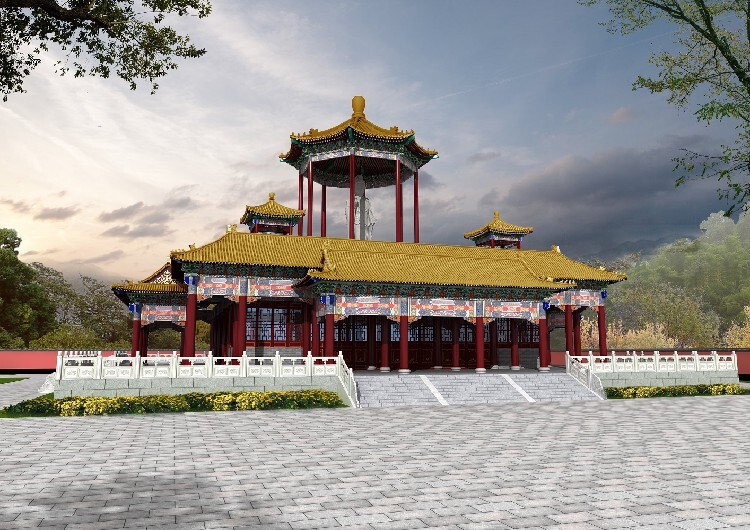

大雄宝殿,是寺院中主要和规模大的建筑物,形成整个寺院的中心,充分显示出中国传统建筑的“中庭高堂”的建筑布局。其特点是开间较多,占地面积大,相对高度高。其顶部多为歇山式、庑殿式、重檐式、楼阁式,很少见有硬山式的和悬山式的,以显示其庄严与崇高。

钟楼俗称钟撞堂、钟堂、钟台、钓钟堂。为七堂之一。即寺庙中悬挂梵钟之堂宇。古时与经楼相对,通常与鼓楼分居伽蓝之两翼。寺院早晚叩钟一百零八响,寓意众生能脱离一百零八种烦恼,又钟声能令三恶道众生暂时息苦,故寺院僧众不吝慈悲,早晚叩钟。叩钟的时候唱念叩钟偈,一句一叩,以祈愿受苦众生听闻钟声之后,能够烦恼轻、智慧长、菩提生。钟楼下面供奉的是地藏王菩萨,寓意地狱救苦,度化众生。