50、甜水货:是指古瓷常年埋藏于地下水位以下,水质不酸,不碱,不苦,谓之甜水,养瓷,其出土时,如新。要用年久必然老化的观点,去观摩,考虑,才能找出古瓷鉴定的依据。

53、烂坑:几前就被开启过的,其内有机物体已无法辨认的。其内一般只存有陶瓷器,少数小件杂项、烂坑所出的瓷器曰“烂坑货”、烂坑货的特征比较明显,也是面世量大的一种,其关联词汇量也多。如:土沁、树根斑、草根须、黄水斑、臭干黑、土香气、脏气、陈酸斑、水流痕、水银沁、玻璃胶、脱落斑、浮蜡、蜡、吐筋线、陈附迹、蟹爪纹等。

54、干坑:是指没有被水浸的,一般是地理位置高的,其所出之物曰“干坑货”,又曰“北边货”,其特征又是一番话。干坑瓷的破泡里, 钻入的是黄水斑. 而烂坑瓷的破泡里, 钻入的是臭干黑.

55、水坑:其对应干坑,是指常年在地下水位之下的,其所出物曰“水坑货”。这种行话,是用于判别出土的大概地理方位。

56、瓜籽片:与鱼籽纹、碎米纹、龟裂纹相关联,表示开片的大小如瓜籽,汝窑天青釉中常见,现在的仿品也相似,但有别,古瓷片缝大,可以看出是相继千来,陆续开片的,而新品,是人为控制,一起开片的,古瓷的缝色是多种多样的,而仿者基本是一色的。加之,再运用其它的鉴定依据,就不难辨认了。孤证,容易发错。

57、碎米纹:裂片大于鱼子纹,而小于瓜籽片。有仿,也是缝色有差异。另,碎米纹又与瓷器的品种有关联,如它常出现在白汝瓷上,若出现在天青汝、官、哥,则就错了。

63、官体纹:指官窑器上的纹式,各时期的官窑器上的纹式都有一定的格式、套路,甚至有图本,明显区别于民窑,也区别于前朝后代,曰“官体纹”。书画中有一个理:就是随心容易摹仿难。有资料表明,官窑工匠是细致分工的,同一图案文字,不知要书画多少遍了,胸有图文了,下笔如有神了。

64、泡青浆:鉴定北宋天青釉术语,该瓷浸在水中清洗,水会微显天青色,水变浊,如浆。与泡黄浆相关联。这是千年自然老化形成的特征,非人力所为,仿不出。这是判断古瓷的一个重要证据。

65、气泡坑:钧窑釉面气泡里的气,因高温跑出,继而缩釉,缩釉中央留下一个小坑,曰“气泡坑”。另,桔皮纹就是由若干个小小的气泡坑组成,与气泡眼有明显区别。

66、气泡眼:在窑里烧造时形成,泡里气跑出,而釉面不收缩,外呈圆形小口,内呈球形大洞,明显区别于:气泡坑、缩釉气眼、缩釉棕眼。古瓷的气泡眼、缩釉气眼、缩釉棕眼,其内是漆黑的,少部分是古铜色。

67、缩釉气眼:在窑里烧造时形成,气泡里的气跑出,继而釉面收缩。外呈圆形小口,内呈球状大洞,区别于气泡眼的是:外小口四周有明显的缩釉。古瓷的缩釉气眼内,漆黑,或在外口显冬瓜霜,或在外口显黄色小斑点,洞口大点的,可查到陈附迹。

68、破泡气眼:钧窑、花钧里常见。釉下大气泡,因历经千年腐蚀风化,气泡中心釉薄处,率先破裂。显示出球状洞眼,古瓷洞眼里漆黑,常有臭干黑集聚其内,或有陈附迹钻入。

74、回坑货:指古瓷早年出土后,被人们长时间把玩,而留下很多痕迹,很多信息后,又被入土埋藏,又经若干年,再次面世了,故曰“回坑货”。此类瓷,特征很多,所含的信息也很多,是值得花大气力去研究探索的。可惜,现在连知道回坑货这个术语的人,都很少。谈何挖掘整理文件遗产。在此抛砖待后人。

75、补釉:是指二次入窑挂釉。与回窑的区别在于:目的专一,专为挂釉,不是修补。也不是成套器。补釉,远离窑场的人是很难办到的,能办成的,可不是一般人,瓷器则也不是一般的瓷了,不可轻视了。有了补釉这一说,就又有补题文补绘画的。补釉货,多与历史上的大名人大事件有关,。惜,前人无力研究,而造成瓷史上的一些空白。特别是一些高古陶补釉的,玩者当宝,后人当草。

76、发粉:是指瓷器年久风化现象,素胎较明显,表面象有粉状物,手擦拭则无。风化再严重些,便是冬瓜霜现象。冬瓜霜现象再严重些,便就是脱粉、掉粉、手擦拭之,有粉状物。仿不出。伴之发粉现象的,是显示豆腐花、白云纹,放大镜下可见。

81、黄片缝:含氯铁较多的瓷,片缝呈黄色。也有同一件瓷上呈黄片缝、又呈红片缝的现象,当与其千所处的环境差异有关。

82、黑片缝:目视感觉片缝被污染成黑色,放大镜下则是黑色为主,另拌有紫红黄等色。黑片缝与宋官宋哥的铁线是两码事,铁线是出窑时便有的,黑片缝则是出窑后,经若干年的污染才形成的。有仿的,目测不易辨别,放大镜下则泾渭分明,仿者,缝色较单纯,只见黑色,不见其它彩色。

83、蓝点:天青釉,唐蓝花钧,宋钧,鸭蛋青地釉等,绝大多数都可在釉里找到蓝色的矿物点。凡是有蓝点的釉面,均会变色,长期避光色转淡,日照不久色变深。另,观察角度不同而色不同,光源辐射差异而色差异。按前人所说,内含玛瑙汁。值得注意的是,明前,以及部分清三代的青花,也会变色,以苏麻离青物料为明显。

84 、绿点:在汝窑的支钉里会出现,名称叫辉绿岩的,耐高温,耐酸的矿物体,呈亮绿色。有了它,才能使支钉小如芝麻。目前的仿品生产者,尚不知道绿点的功效,故而仿品的支钉过于粗大,而失神韵。据推测,绿点也不单纯靠物理方法研细,古人是并用了道教炼丹术,及化学方法。

85、银点:在古瓷钧窑系釉里出现的银白色的物体。并不普遍,约十分之一的比例,并且是火工较高的才显示。

86、金点:在古瓷钧窑系釉里出现的金黄色的物体。比银点出现的概率高,约占五分之一的比例。而且也不需要过高温度。

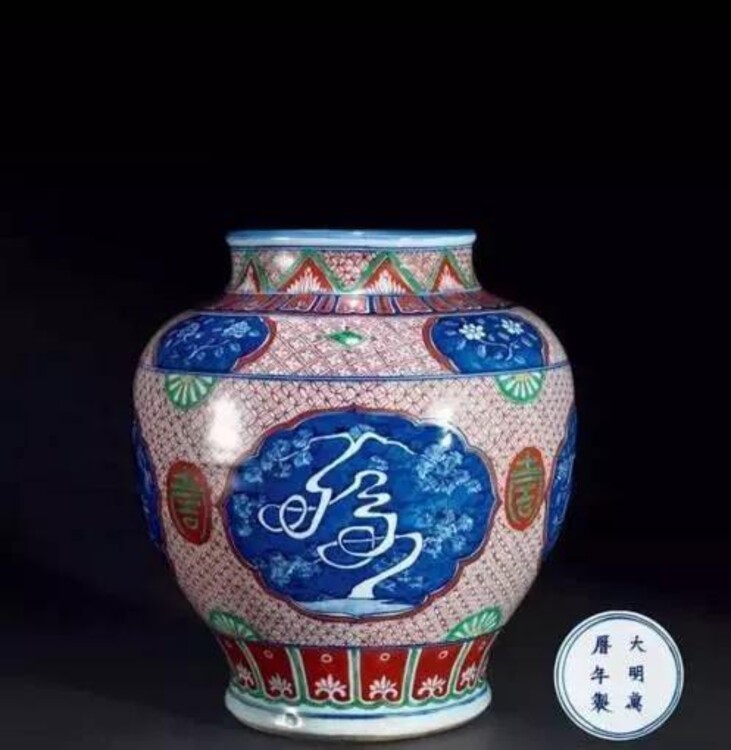

87、变色青花:清三代以前的青花,大多会随着光照不同、角度不同而颜色变化。另外也与日照长久、日照与否有的关联,日照越长色越深,避光越久色越淡。并可逆转。这些特征,青花瓷越古越明显。若要确实体会感悟此特征,是需费时日的。常人是难以理解的,无机的青花瓷怎能变色。但几代人,探索检验,证实这一点,也是鉴定青花瓷的重要依据。不管有无人认同,这是客观存在的。为了传承,故在此多言一句。另,变色青花还有另外一种含义,即是指万历、天启年间流行的一种青花发色。它是由绿到蓝,由蓝到绿的变化,是窑里烧成的。在同一瓷器上,同一笔划中会出现不同的色彩,角度光源不同,而感受的颜色也不同,但只是绿色与蓝色的互换。

又叫欠火工。

因欠火,会使瓷器相应地出现差异,如色彩,硬度,瓷声等方面。

常有人将次火瓷当仿品判断。

另有工艺设计的低温瓷,也会如次火瓷。

例如黄土胎的北宋哥窑,若是温度高了就变成灰胎了,也就失去黄土胎的神韵了。

完整的次火瓷是很少见到的。

其自身半生不熟的,易损。

如遇残器,一看断口就明白次火了。

鉴别胎质主要是观察底足。一般来说,元代瓷器底足多露胎而且胎质粗糙;明、清瓷器有款者底多挂釉,清朝中叶以后则露胎者渐少。但无论任何时代器皿,在圈足的边缘或口边露胎之处,大都可以看出火化的特征。如元代瓷胎多粗涩而泛火石红色,明、清瓷器则比较洁白细腻,很少含有杂质,看不见火石红色。这主要是原料本身质量改变的结果,以及制作方法和火候的不同所造成。从而也自然形成了早晚,真伪之间的一条分水岭。总之,辨别胎釉既要用眼来辨其色泽、厚薄、片纹、气泡,也要用手摩以别粗细,用指扣敲以察音响。耳、目,手三者并用。

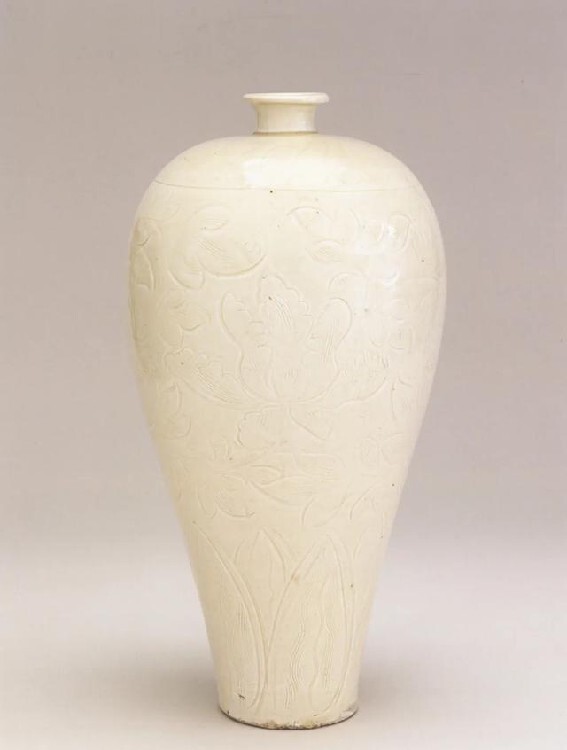

一般来说,从胎质、釉色可以看出其年代和窑口。例如,距今4000年前的商周时代的青釉瓷器,又称原始青瓷,是青瓷的低级阶段,其胎为灰白色和灰褐色,胎质坚硬,瓷化程度较高;其釉色青,釉层较薄,厚薄不均。这是因为当时采用沥釉方法进行施釉的缘故。五代时的釉色为天青色。据传说,五代后周柴世宗指雨过天晴的天空,对向他请示御用瓷釉色的官员说:“雨过天青云破处,这般颜色作将来。”所以,五代的瓷釉便被钦定为天青色。这种釉釉色莹润,施釉较薄,青中闪着淡淡的蓝色。