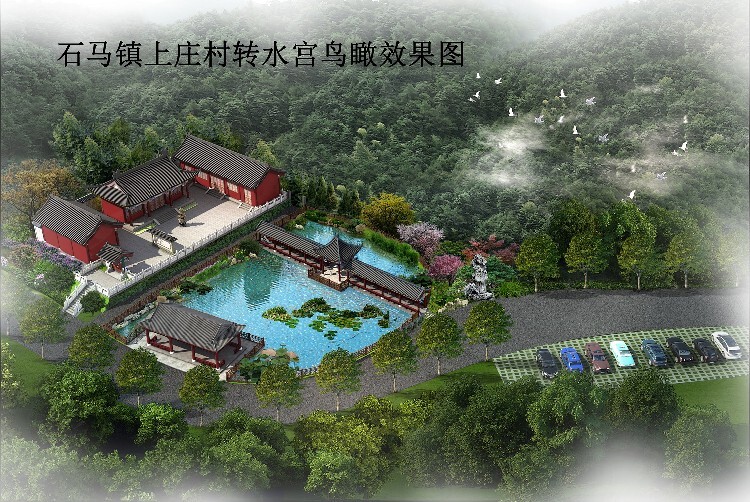

寺庙整体规划设计图包含的内容很多,寺庙平面图,寺庙效果图,寺庙鸟瞰图,寺庙设计根据其名称说法不同,也叫做寺院规划设计,庙宇设计规划,由于其寺庙规划设计包含的内容非常之多,需要设计人员了解仿古建筑多方面的知识,如:《建筑学》、《工程做法》、《古建筑设计理论》等。同时还需要对于佛教文化,宗教文化,风水知识,园林造景等一系列如数家珍,在充分有效的现场沟通的基础上,进行整体的布局规划。

寺庙规划设计是在地勘报告的基础上,根据现场地形实际情况,整体布局情况,综合古建筑寺院设计的常用技法,并结合寺院方的实际需求,合理设计出寺院的平面布局图。

不同时期的寺庙规划设计布局也不定相同,隋唐时,寺庙对称布置,沿中轴线排列山门、莲池、平台、佛阁、配殿及大殿,为全寺中心。佛塔退居后面或一侧或建双塔,在大殿或寺门之前。宋代又增戒坛。佛寺建筑布局的演变,以塔为主、前塔后殿、塔殿并列、塔另置别院或山门前、塔可有可无。明、清时,对称中轴线,山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、配殿、藏经楼,塔以少见道教建筑特点:以宫观院命名,不以寺称;所奉神像蓄发长须,穿中式衣袍;不以塔为膜拜对象;常有洞天福地等园林布置。

院落式的寺院布局,一般是座北面南,从山门(寺院正门)起沿一条南北向中轴线,由南向北每隔一定距离布置一座,周围用廊屋或楼阁把它围绕起来。中轴线上由南向北的主要建筑依次是山门、天王殿、大雄宝殿,大殿之后是法堂或藏经楼(阁)或毗卢阁、观音殿。大雄宝殿前,左右配殿有枷蓝殿、祖师堂(或观音殿、药师殿等)相对。

寺院的主要生活区常集中在主轴线东侧,包括僧房(居室)、香积厨(厨房)、斋堂(饭堂)、职事堂(库房)、荣堂(接待室)等。接待四方之来者的客房特设在中轴线西侧。

天王殿初多见于净土宗寺院,因为中国的禅宗本不供弥勒佛,但两宋之后中国佛教出现禅净双修的局面,所以天王殿开始出现在大部分的中国寺院里。在天王殿前两侧有钟楼和鼓楼。天王殿中间供坐北面南的大肚弥勒佛。东西两旁分塑四大天王像。

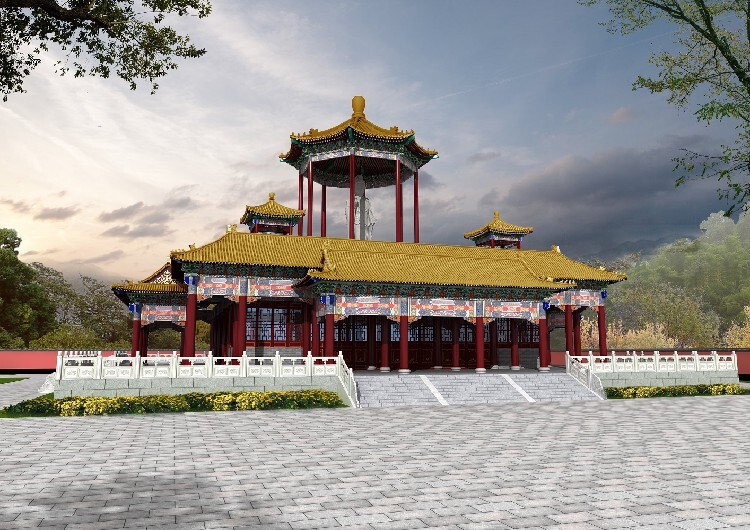

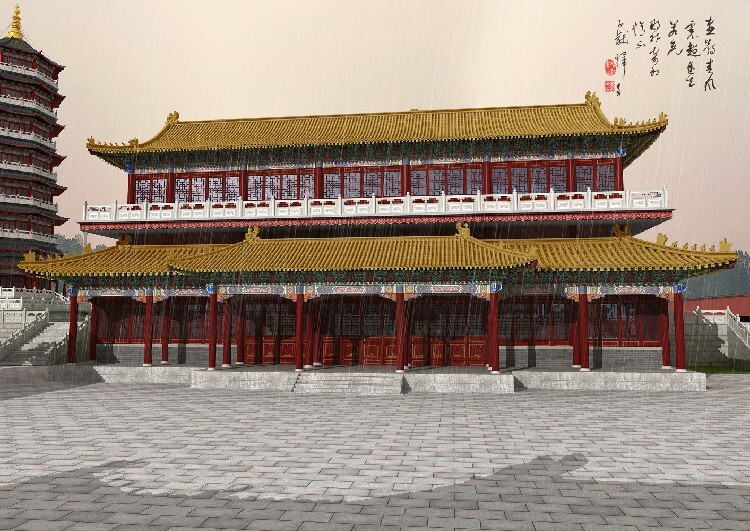

大雄宝殿,是寺院中主要和规模大的建筑物,形成整个寺院的中心,充分显示出中国传统建筑的“中庭高堂”的建筑布局。其特点是开间较多,占地面积大,相对高度高。其顶部多为歇山式、庑殿式、重檐式、楼阁式,很少见有硬山式的和悬山式的,以显示其庄严与崇高。

钟楼俗称钟撞堂、钟堂、钟台、钓钟堂。为七堂之一。即寺庙中悬挂梵钟之堂宇。古时与经楼相对,通常与鼓楼分居伽蓝之两翼。寺院早晚叩钟一百零八响,寓意众生能脱离一百零八种烦恼,又钟声能令三恶道众生暂时息苦,故寺院僧众不吝慈悲,早晚叩钟。叩钟的时候唱念叩钟偈,一句一叩,以祈愿受苦众生听闻钟声之后,能够烦恼轻、智慧长、菩提生。钟楼下面供奉的是地藏王菩萨,寓意地狱救苦,度化众生。

鼓楼是悬挂鼓之建筑物,其位置与钟楼相对望,故自古有“左钟右鼓”之称。鼓乃置于鼓楼顶之处,法会之时,为僧俗集会之报时器具。有高僧大德莅临寺院时,钟鼓齐鸣,以表示尊重、恭敬。寺院早晚敲鼓,与钟声相互应和,早上先敲钟,后接鼓,晚上先敲鼓,后接钟,所以称晨钟暮鼓。鼓有时用来比喻佛陀所说的法,佛法能令众生折伏如魔军般的烦恼,恰如两军作战,击鼓以令军士进击敌阵,故将法喻为鼓。鼓楼下面供奉的是妙吉祥菩萨,即文殊菩萨。