浑然一色的铜红釉瓷器,是在元代景德镇烧制成功的,此时在红釉瓷器上已经不再见到钧窑器物上那种红蓝相间或红中闪紫的色彩,取而代之的是一种纯净的朱红色。1974年江西景德镇市郊凌氏墓出土了两件红釉瓷俑,两俑身着宽袖袍服,头戴官帽,双手执笏拱立,除脸部、手和笏板饰青白釉外,衣履均为红色。虽然瓷俑身上的红色有些红褐不匀,红色也不够鲜艳美丽,但它毕竟是我国制瓷史上出现的红釉。从墓志铭上可知,瓷俑的烧造年代至迟应在元代至元四年(1338)以前,它标志着元代景德镇制瓷 艺的进一步成熟。从此红釉瓷器能够自成体系,它与青釉、蓝釉等颜色釉末产成为我国颜色釉瓷中的奇葩。

明代永乐、宣德时期的红釉器之所以前代而树一帜,一方面是窑工们在长期实践中,找到了釉料配制的正确比例,掌握了烧制红釉瓷的恰当次候;另一方面也与朱元璋曾在洪武三年颁布“以红色为贵”的规定有关(《明史?礼志》),虽然在传世或出土的洪武器里,红色的红釉器较少见,但却大量出现了用铜红在釉下绘出花纹图案的器物,即陶瓷史上的釉里红器,在红釉器的大家族中,也算得上一枝秀。永乐时期朱棣皇帝虽普一度崇尚白色,但后期他仍以红色为贵,例如在景德镇明代御窑厂遗址中,发掘出永乐前期地层内98%以上器为甜白瓷,红釉器甚为,而永乐后期地层中的红釉却猛增,约占总数的四分之一以上,这些都充分说明了永乐前后宫廷色尚的变化。

自明代宣德以后,由于铜在高温下烧造工艺标准难于掌握,所以逐渐失传,终明一代再没有得到恢复。红釉瓷器是祭祀先、天地的重要祭器,如《大明会典》“器用”一章中叙及祭祀用器时曾提到:“洪武元年,多以金造……,二年祭器皆用瓷……。嘉靖九年,朝廷规定四郊各陵瓷,圆丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色。”这是以青、黄、红、白四色象征天、地、日、月,因此缺少其中任何一色,祭祀将无法进行。而此时鲜红的高温铜红器已不能烧造,所以,嘉靖时期只好改用“矾红”代替,文献上也曾记载说:“鲜红土,未详出何地,烧炼做红器,正、嘉间断绝,故嘉靖二十六年,因上取鲜红器,制难成,御史徐绅疏请以矾红代。”矾红是以铁为着色剂的釉上低温红彩,釉面无论光泽明亮的程度,还是滋润柔和的感觉,都不如铜红的效果,而且矾红彩的釉面极容易剥落,所以价值远不如铜红器那样高。它可取的是在烧造上比较稳定,容易控制,成品率高,其中如“枣皮红”乃是嘉靖红釉的一个品种,它风格别具,自嘉靖以后明清两代都曾大量烧制。

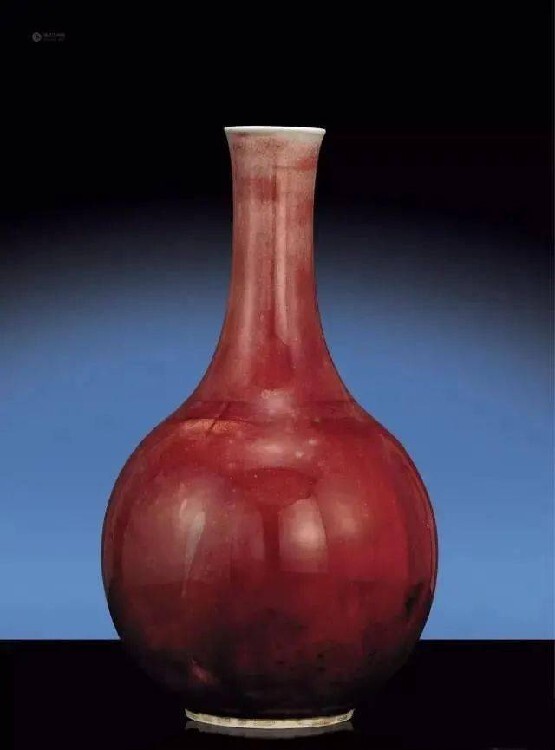

清代是我国陶瓷的黄金时代,此时各种颜色釉已是品种繁多,琳琅满目,应有尽有。甚至同一种釉色也能烧出不同的色调,如蓝釉有天蓝、洒蓝、霁监之分,青釉有粉青、豆青、东青之别。此外,还有集各种色釉于一器、变化莫测的“窑变”花釉,以及鳝鱼青、鳝鱼黄、蟹甲青、蛇皮绿、茶叶末等铁质结晶釉。康熙年间还恢复了失传二百多年的高温铜红釉,而且名品迭出,如郎窑红、豇豆红、霁红等,不胜枚举,充分体现了此时景德镇窑工们对各种金属氧化物呈色规律的熟练掌握和高超的制瓷技艺。

使红釉瓷器的烧制在清代又一次出现了繁荣兴旺的盛况,除郎窑红外,还 许多名品种。陈浏(寂园叟)在其《陶雅》一书中曾列举当时的红釉品种有十多种之多,它们或因其形色近似某种事物,而名之为“鸡血红”、“生血红”、“豇豆红”、“桔红”、“宝石红”、“珊瑚红”、“胭脂红”等;或因其制作方法不同而名之为“铜红”、“抹红”、“吹红”、“矾红”等;或以其使用性能而命名为“祭红”;或以其烧造的主管人使隐患如“郎窑红”等等;真是五花八门。在这些的红釉中,一种比郎窑红更为名贵的高温铜红釉,即康熙朝的“豇豆红”也熠熠生辉。

红釉瓷有精粗两种,精者口沿都有“灯草口”,而且非常整齐,是烧制过程中自然形成的深浅变化,康熙时的仿品则是用白边画的。施釉法有里外两种都施红釉和里白釉外红釉,多以薄胎釉为主。红釉面橘皮。形体外壁有棱棱,白胎多露,形成出筋现象。例如北京故宫博物院的棱花式洗面奶和台北故宫博物院所藏的莲瓣卤壶。红色和白色明显,形成强烈的色彩对比,别具一格。