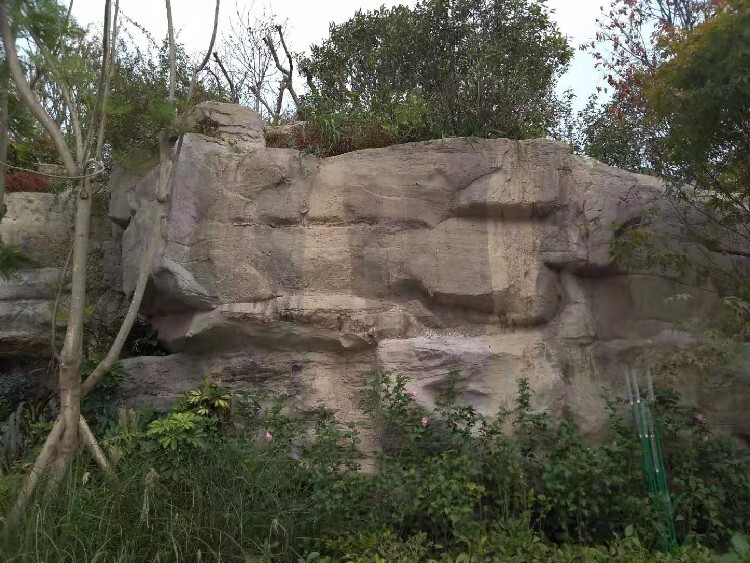

园林假山能够提供的环境类型比平坦地形要多得多。在塑石假山区,不同坡度、不同坡向、不同光照条件、不同土质、不同通风条件的情况随处可寻,这就给不同生态习性的多种植物都提供了众多的良好的生长环境条件,有利于提高假山区的生态质量和植物景观质量。

中国在园林中造假山始于秦汉。秦汉时的假山从“筑土为山”到“构石为山”。由于魏晋南北朝山水诗和山水画对园林创作的影响,唐宋时园林中建造假山之风大盛,出现了堆筑假山的能工巧匠。宋徽宗于政和七年(1117),建艮岳于汴京(今开封),并命朱力用“花石纲”的名义搜罗江南奇花异石运往汴京。自此民间宅园赏石造山,蔚成风气。造假山的手艺人被称为“山匠”、“花园子”。明清两代又在宋代的基础上把假山技艺引向“一卷代山,一勺代水”的阶段。明代的计成、张南阳,明清之交的张涟(张南垣)、清代的戈裕良等假山宗师从实践和理论两方面使假山艺术臻于完善。明代计成的《园冶》、文震亨的《长物志》、清代李渔的《闲情偶寄》中有关于假山的论述。现存的假山名园有苏州的“环秀山庄”、上海的“豫园”、南京的“瞻园”、扬州的“个园”、北京北海的“静心斋”和中南海的“静谷”等。

制作特点:作品选用软石类中易生苔藓、易雕琢的砂积石造型,该石对表现山清水秀的漓江风光极为适宜。作者长期生活在“山水”的自然环境中,对表现桂林山水风光有到见解。盆中山峰平地拔起,形态万千,峰峦圆浑,清脆吐绿,水面清澈,明洁如镜,蜿蜒曲折。正如唐代诗人韩愈诗:“江作青罗带,山如碧玉簪。”

制作特点:作品采用斧劈石作成峡谷式布局,在长方形盆中,用两组陡峭的山峰左右并立,中间形成峡谷。在布局上似有悖常规,主峰置于正中并向由侧延绵,面壁直立,占据了盆的三分之二。配峰稍低于主峰,但又不与其紧靠的山峰,这样在全景外轮廓线上呈现出起伏变化状态。两组山峰峭壁对峙,靠得很近,两边山脚水岸线处理得较为成功,形成前宽后窄的曲折多变的峡谷水面。峡谷之中,一叶扁舟顶着汹涌澎湃的江水,破浪而出。增加了峡谷山水险峻、峥嵘浩荡的气势。江面上点置礁石险滩,符合峡区水流湍急、暗礁密布的自然景象。

塑石假山的主要原料是钢筋混凝土,而导致塑石假山开的直接原因就是混凝土。塑石假山成型后,在早期抗拉强度尚未充分。形成以前,由于混凝土的湿胀干缩、化学减缩、热胀冷缩等原因产生了收缩,受约束的水泥混凝土往往会产生缝大体积塑石假山由于结构尺寸大,水泥水化热引起的塑石假山体内温度升高,热量不易及时散发而形成较大的温度差异,较大的温度变化和差异引起混凝土体积的变化,由于塑石假山各部位不同程度地受到约束,不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于水泥混凝土抗拉强度时,便产生了缝,欲消除缝,从减少水泥混凝土干缩着手。

假山制作景观中的水源设置 :

园林景观中的假山,有枯假山与水假山之分。顾名思义,枯假山往往无水,但掇枯山者甚少而有水之山者普遍。一般来说假山配以水、树方不至枯燥而具有生命力,树也因水而生意盎然。石性坚、水性柔、树性活,相互衬托,动静对比,乃易构成画境。假山的水,则须依靠人工安装管道,接通水源并以开关控制方能解决。埋管工程,应在叠山之先,在作基础工程的同时预设。伸出地面的管道,须竖藏于山体内部,不能外露。一般山有多高管有多长,方能在顶部形成喷水或瀑布流泉。如属大山,还须建筑泵房,安装加压提水机械,水体方能如愿上升。泵房位置宜远,以防噪声相扰,引水管适宜隐蔽。管径大小,应视流水量大小而定。小型假山,管径3一6厘米即可,大型山体,则相应增加。要喷雾吐水者,管顶需安设喷头;欲表现飞泉瀑布者,须设溢、落水口。落水形式颇多,可根据要求巧妙制作,由此清泉即可千姿百态、飞流直下,景色自然优美。