园林石“石”的虚用,正在其对“意”(神)的激发。析而言之,包括对情的激发和对理的挖掘两个层面的统一。层面是指“石”所引发的审美感受,表现为主观感情的流露。第二层面是指“石”蕴含的审美意蕴的阐发,表现为审美感受的深化和审美联想的拓展。正是这两个层面焕神的虚用,才促成了意由景生、象外生境的虚境形成。

园林石,园林中以造景为目的,用土、石等材料构筑的山。中国在园林中山始于秦汉。秦汉时的假山从“筑土为山”到“构石为山”。由于魏晋南北朝山水诗和山水画对园林创作的影响,唐宋时园林中建山之风大盛,出现了堆筑假山的能工巧匠。宋徽宗于政和七年(1117),建艮岳于汴京(今开封),并命朱勔用“花石纲”的名义搜罗江南奇花异石运往汴京。自此民间宅园赏石造山,蔚成风气。山的手艺人被称为“山匠”、“花园子”。明清两代又在宋代的基础上把假山技艺引向“一卷代山,一勺代水”的阶段。明代的计成、张南阳,明清之交的张涟(张南垣)、清代的戈裕良等假山宗师从实践和理论两方面使假山艺术臻于完善(见中国古代园林匠师)。明代计成的《园冶》、文震亨的《长物志》、清代李渔的《闲情偶寄》中有关于假山的论述。现存的假山名园有苏州的“环秀山庄”(见彩图)、上海的“豫园”、南京的“瞻园”、扬州的“个园”和北京北海的“静心斋”(见图)、的“静谷”等(见苏州名园,扬州名园,北海、中海、南海。

园林石“石”所具有的这些形式特征和象征意义使它成为中国古典园林中富内涵意蕴的造园要素:静态中流贯着灵动,有限中寓含了无限,自然质素中糅合了人文情感。同时也正是中国传统的哲学精神和审美特性使石成为自然的精灵,参与到园林意境中来,成为文人士子们在精神的后院与自然晤谈的亲密伙伴。

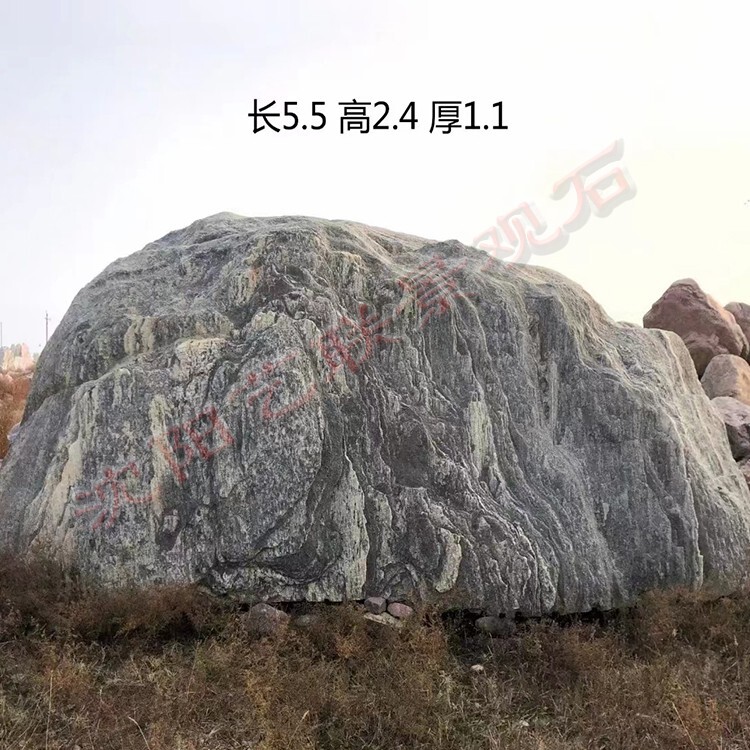

园林石太湖石

太湖石,又名窟窿石、假山石。太湖石形状各异,姿态万千,通灵剔透的太湖石,能体现“皱、漏、瘦、透”之美,其色泽以白石为多,少有青黑石、黄石。

太湖石是中国古代的玩石、奇石之一。观赏价值很高。因盛产出于太湖地区而古今,是一种玲珑剔透的观赏石头。

太湖石重复,一石一座巧构思,自然天成,是叠置假山,建造园林,美化生态,点缀环境的选择。

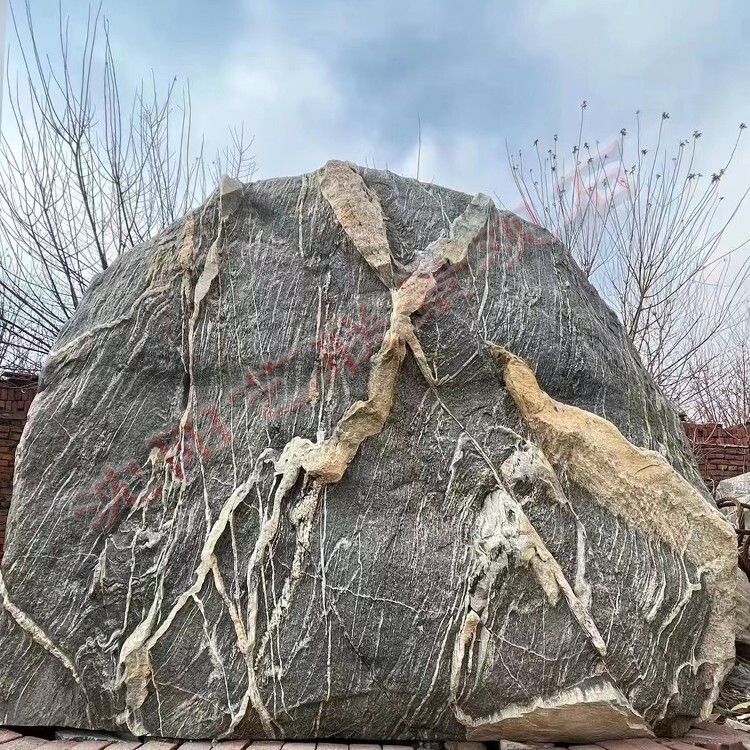

园林石灵璧石产于安徽省灵璧县渔沟镇。形成于8亿多年前。因其质、形、色、纹有艺术欣赏价值,被誉为“天下石”。

灵璧石质地细腻温润,滑如凝脂,石纹褶皱缠结、肌理缜密,石表起伏跌宕、沟壑交错,造型粗犷峥嵘、气韵苍古。

灵壁石的石身多起伏被折,色泽有黑、白、褐红等,石身常见白色纹理。

灵壁石采自深土之中,要经多次清理、打磨,去除层淤泥,方显黑亮术色。

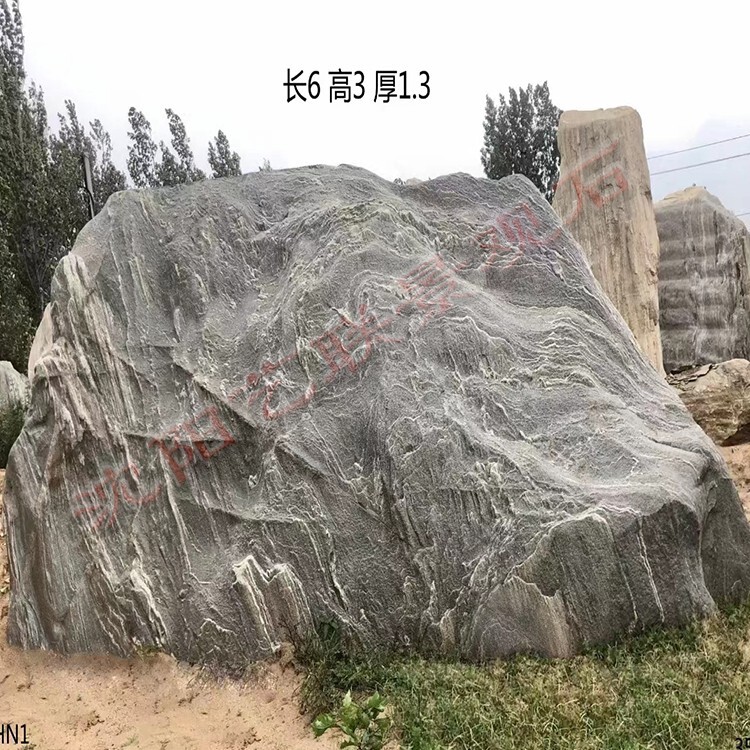

园林石房山石属花岗石,具有坚固、耐风化的特点。此石质白中透青,青中含白,犹如雪花落在树叶一般,乃的天造地设之雕刻佳品。

房山石在北方园林中大量运用,它自身雄浑、厚重、敦实的特性与北方园林庄重、造型雄浑、规模体量大相结合,把中国古典园林艺术成就推向。

房山石在北京园林体系发展中不断完善,与整体园林环境高度融合,与水、植物、建筑相互协调交融,形成北方园林特有的艺术风格,达到了园林艺术的境地。