在大千游历过的名山大川中,他始终把黄山推为,曾三次登临。大千之所以偏爱黄山,主要来自于石涛的影响,黄山既为石涛之师,又为石涛之友。大千说“黄山风景,移步换形,变化很多。别的名山都只有四五景可取,黄山前后数百里方圆,无一不佳。但黄山之险,亦非它处可及,一失足就有粉身碎骨的可能。”大千在50岁之前遍游祖国名山大川,50岁之后更是周游欧美各洲,这是前代画家所无从经历的境界。张大千先后在香港、印度、阿根廷、巴西、美国等地居住,并游遍欧洲、北美、南美、日本,朝鲜、东南亚等地的名胜古迹。所到之处,他都写了大量的纪游诗和写生稿,积累了取之不尽、用之不竭的创作素材,同时为他日后艺术的创新创造了良好的条件。

鱼石图是张大千晚年水墨写意花鸟的佳作,几枝修竹,石上立一小鸟,水中几尾游鱼,虽是从八大画法中演变过来,但构图更为空灵,笔墨清爽,少了八大的冷逸、孤寂。

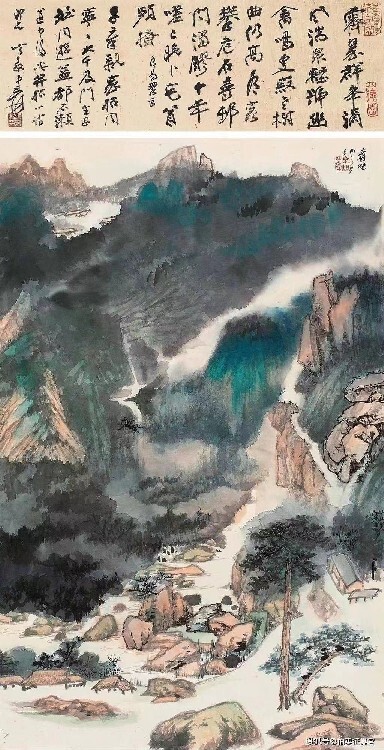

峨嵋金顶图为大千八十一岁时在台湾摩耶精舍所作,此图是大千梦中的峨嵋胜景,创造出一种半抽象墨彩交辉的意境,虚实相生,在墨线立骨的山石形体上挥洒石青石绿,更让画面显得“瑰丽雄奇”,流淌出山之神韵和浓烈的思乡情绪。

在20世纪的中国画家中,张大千无疑是其中的,画意境清丽雅逸。”他才力、学养过人,于山水、人物、花卉、仕女、翎毛无所不擅,特别是在山水画方面具有特殊的贡献:他和当时许多画家担负起对清初盛行的正统派复兴的责任,也就是继承了唐、宋、元画家的传统,使得自乾隆之后衰弱的正统派得到中兴。

张大千之百日和尚、面壁敦煌为虎受戒、摩耶精舍等经历,无一不表明张大千一生与佛有着种种难以解脱的因缘。其二,张大千所师法的诸前辈大抵与佛禅有千丝万缕的联系,他们精佛理,其作品也禅意盎然。张大千为推崇的石涛便是典型例。其三,张大千不仅从佛教艺术中吸收创作源泉,把雕像画佛的艺术行为视为礼佛、寻求神灵庇护追求功德圆满的重要手段。从作品中推断,张大千思想中的“佛禅之石”必然要在观念上被借用,以利于打磨他的“绘画之玉”,诸如绘画内容和形式之“玉”、创作理念和创作机缘之“玉”以及绘画创作的升华之“玉”。

张大千形成自己具有个性的绘画风格:其作品宏观结构和微观结构既交错互补,又在动态中互容互化,举精微可以收宏大,宏大可以摄精微。其宏观结构多源自唐宋艺术所呈现的大观气势;而微观结构多源自对自然万物所作的细致刻画;宏观结构在整体上趋向率性写意、笔法上趋向豪放恣肆,微观结构在局部上趋向客观写实、笔法上趋向细腻精微。