如果说元代的纯红釉还处在创烧阶段,那么明代的红釉器就已红完全成熟了。特别是永乐年间景德镇御窑厂烧造成功的鲜红釉,色调,釉厚如脂,《景德镇陶录》称“永乐鲜红贵”绝非过誉之词。宣德红釉比永乐鲜红,它虽没有永乐红釉鲜明温润,但红中稍带黯黑,红而不鲜,更显得静穆和凝重。又由于釉色中闪耀出如红宝石一样的光泽,耀眼夺目,所以又称为“宝石红”(图四六),《景德镇陶录》因此有“宣窑”以“鲜红为宝”之说。

清代是我国陶瓷的黄金时代,此时各种颜色釉已是品种繁多,琳琅满目,应有尽有。甚至同一种釉色也能烧出不同的色调,如蓝釉有天蓝、洒蓝、霁监之分,青釉有粉青、豆青、东青之别。此外,还有集各种色釉于一器、变化莫测的“窑变”花釉,以及鳝鱼青、鳝鱼黄、蟹甲青、蛇皮绿、茶叶末等铁质结晶釉。康熙年间还恢复了失传二百多年的高温铜红釉,而且名品迭出,如郎窑红、豇豆红、霁红等,不胜枚举,充分体现了此时景德镇窑工们对各种金属氧化物呈色规律的熟练掌握和高超的制瓷技艺。

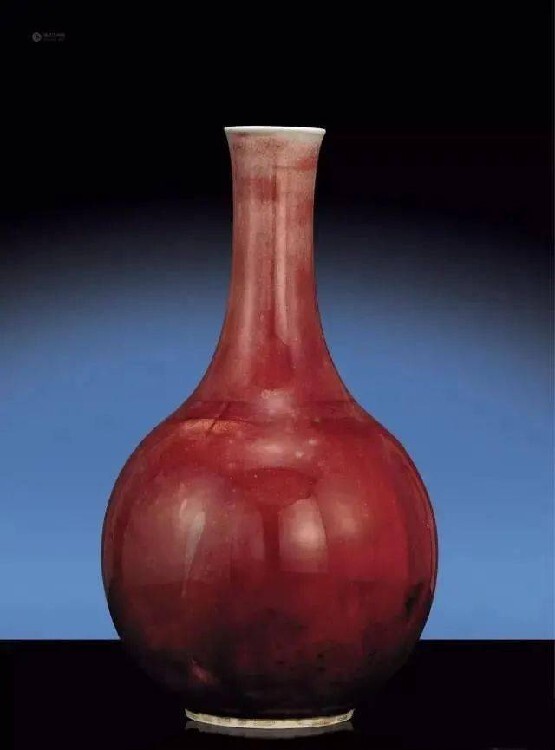

指清代康熙时景德镇御窑厂的督陶官郎廷极署窑务时烧造的一种高温铜红釉。其釉色好似初凝牛血一般鲜红浓艳,并有一种强烈的玻璃光泽,光亮夺目,极尽绚丽灿烂(图四七)。在西方通称为“Sang de boeuf”,它可与饮誉中外的明代宣德“宝石红”并驾齐驱。郎窑红有一个显著的特征,就是釉的流动性,其口边一圈因釉薄而呈白色。通体釉面除开有大片裂纹外,还有许多不规则的细小牛毛纹显现,垂流部分更是色浓釉厚,但它们恰好中止在底足周围,整齐如削,决不流过,这些都形成郎窑红的一种特风格。基于这些特征,在文物界有所谓“脱口垂足,郎不流”的说法,也成为鉴别真伪郎窑红的一条重要依据。由于郎窑红的釉料制作和烧成温度极难掌握,所以在景德镇流传有这样一句话:“若要穷,烧郎红。”这也是郎窑红之所以名贵的原因之一。清人许谨斋曾有一首诗赞美郎窑红早:“宣成陶器夸前朝,……迩来推郎窑,……雨过天青红琢玉,贡之廊庙光鸿钧。”(《戏呈紫衡(郎廷极之字)中丞》)诗中所言的“红琢玉”就是指郎窑红而言,“贡之廊庙”则说明当时郎 窑红器物曾从内廷。结合郎窑红的传世之物,也不难看出,如观音尊、棒捶瓶、穿带瓶、胆式瓶、梅瓶、僧帽壶、高足杯等,无论其造型、釉色皆鲜红浓艳、雍容华贵、气度非凡,应该都是宫中陈设之物。

在色调上与郎窑红那种有如牛血一般浓艳的红色正好相反,它是一种浓淡相间的浅红色,素雅清淡,柔和悦目,因红釉中多带有绿色苔点,颇似红豇豆的颜色,故得此名(图四八)。此种釉色本是烧制过程中的变化所致,然而绿色斑点在浑然一体的红釉中,却也别具情起。它们有的在匀净的粉红色中泛出深红的斑点,有的则在浅红色中现出绿斑,颇有“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时”(清人洪亮吉诗)的奇观。豇豆红的釉色有上、下、高、低之分,釉色通体一色,洁净无瑕者名为“大红袍”或“正红”;而含有深浅不一的绿色斑点,就是“豇豆红”,还有人称之为“美人醉”;色调再浅些的被称为“娃娃脸”或“桃花泛”,它虽不如深者美艳,但也有幽雅妖嫩之态;再次者色调或者更浅,或有晦暗浑浊,就名为“乳鼠皮”或“榆树皮”。一种红釉竟有如此变幻莫测的色调,称得上千古之奇了。

豇豆红在欧洲有专名为“Peach Bloom”(桃花红)。它之所以蜚声瓷界,珍贵无比,一方面是由于其釉色如婴孩双颊微赤,美人初开笑颜;或红似海棠花初放,桃花绽开;或如早霞朦胧,旭日东升,富有无限诗意。另一方面也由于烧成条件极难掌握,是铜红釉中难烧的一种。根据科学分析和显微观察的结果表明,烧制豇豆红重叠挂釉两三层,它即需使用还原焰煅烧,还要适当放入一些富于氧气的空气,方能出现那种复杂微妙的绿色或桃红色,可说是巧夺天工。豇豆红仅见康熙一朝烧有此品种,而且是宫廷御用之器。传世吕中绝无大器,主要以文房用具为主,如菊瓣瓶、柳叶瓶、太白尊、石榴尊、笔洗、印盒等,器物底部均书“大清康熙年制”青花款,所以更为珍奇。

红釉瓷有精粗两种,精者口沿都有“灯草口”,而且非常整齐,是烧制过程中自然形成的深浅变化,康熙时的仿品则是用白边画的。施釉法有里外两种都施红釉和里白釉外红釉,多以薄胎釉为主。红釉面橘皮。形体外壁有棱棱,白胎多露,形成出筋现象。例如北京故宫博物院的棱花式洗面奶和台北故宫博物院所藏的莲瓣卤壶。红色和白色明显,形成强烈的色彩对比,别具一格。