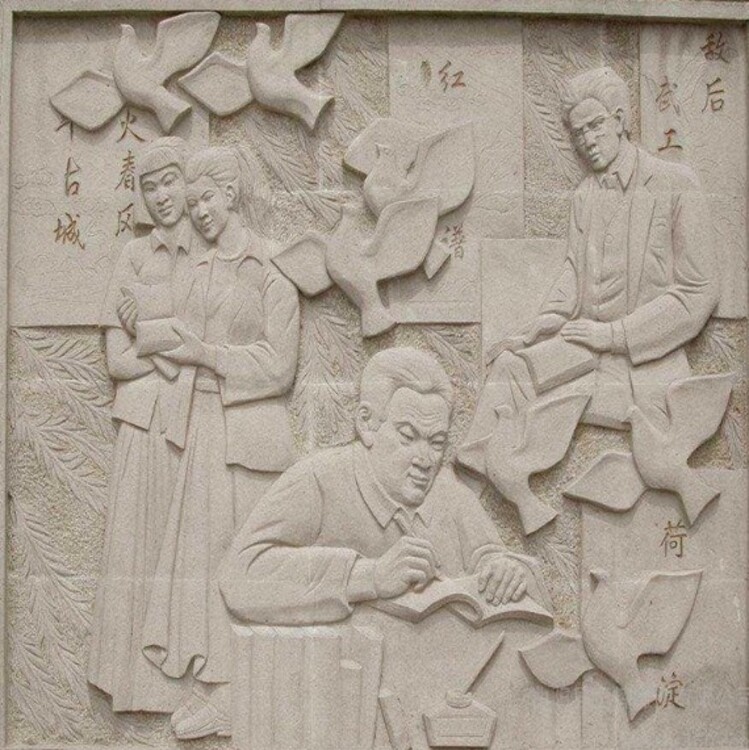

在充分表达审美思想情感的基本创作原则之下,浮雕的不同形态各有艺术品格上的侧重或表现的适应性。一般地说,高浮雕较大的空间深度和较强的可塑性,赋予其情感表达形式以庄重、沉稳、严肃、浑厚的效果和恢弘的气势;浅浮雕则以行云流水般涌动的绘画性线条和多视点切入的平面性构图,传递着轻音乐般的平和情调和抒情诗般的浪漫柔情。

现代雕塑运动在持续的空间突破中,于80年代进入往往被称作后现代主义的多元化时代。在这个时期中,很难再像以前那样,去辨析各种风格间的关系。支持人们作出确切判断的艺术规范,无论是传统的还是创新的,都已不存在也未再产生。其实,多元化本身已无形地成为反规范的“规范”——任何一种东西,无论它怎样极端怎样地缺乏认同者,只要被谁认作“艺术”它就是艺术。在此情况下,艺术只剩“艺术”这一词语形式,而毫无足以界定它的实质性的内涵。观念综合型浮雕也已处在难以规范和界定的境地,并在后现代主义的多元化趋势中逐渐走向对浮雕自身以至艺术自身的消解。

雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相关,同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。在人类还处于旧石器时代时,就出现了原始石雕、骨雕等。历代的雕塑遗产在一定意义上成为人类形象的历史。传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,通过雕塑诉诸视觉的空间形象来反映现实,因而被认为是典型的造型艺术、静态艺术和空间艺术。