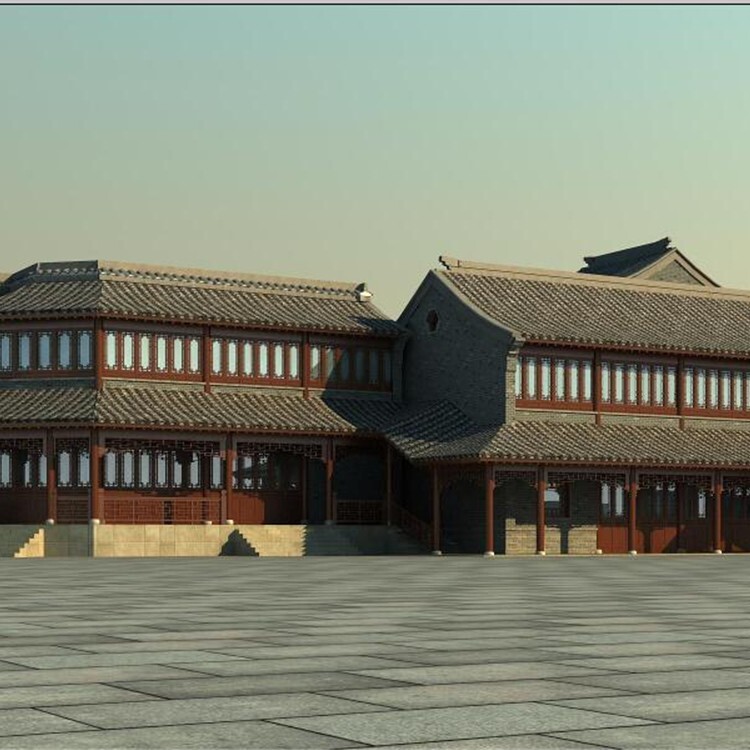

在中国古代,连廊的建造不仅与地域气候特点有关,更是与主人家的文化追求,有着说不清的关系在气候湿热的江南,夏秋两季多缠绵阴雨,到了梅雨时节更是闷热异常,那时候的古人没有如今这么多的娱乐设施只能闷坐在房间中,而有了连廊,就可以斜倚听雨,吟诗颂对。如果主人家心思灵巧,将连廊建入庭院深处,更是在雨天都可以游园赏景,十分惬意。

青砖给人以素雅,沉稳,古朴,宁静的美感,黑白灰青砖特在09年创新推出青砖系列产品,浅浮雕、高浮雕以及具有现代气息的机理砖,艺术形态以中国传统典故为主,花纹精美、有寓意,设计手法新颖,糅合中国文化精粹,可品鉴收藏,可装饰赏目,可承载生活温馨朴质,不是舶来,不是复制,是真正文明的返璞归真。

中国古代砖的应用始于战国时期,早期主要用于建造墓室。到了秦代,砖的制作技术已相当成熟,已经能制作空心砖。秦汉的画像砖非常有名,主要用于装饰宫殿和墓壁,源于战国末期出现的“雕墙”壁画艺术。秦代流行大型空心砖画像砖,主要用于铺砌宫殿踏步。汉代流行较小的实心砖画像砖,内容以表现现实生活、神话故事、自然景物为主。

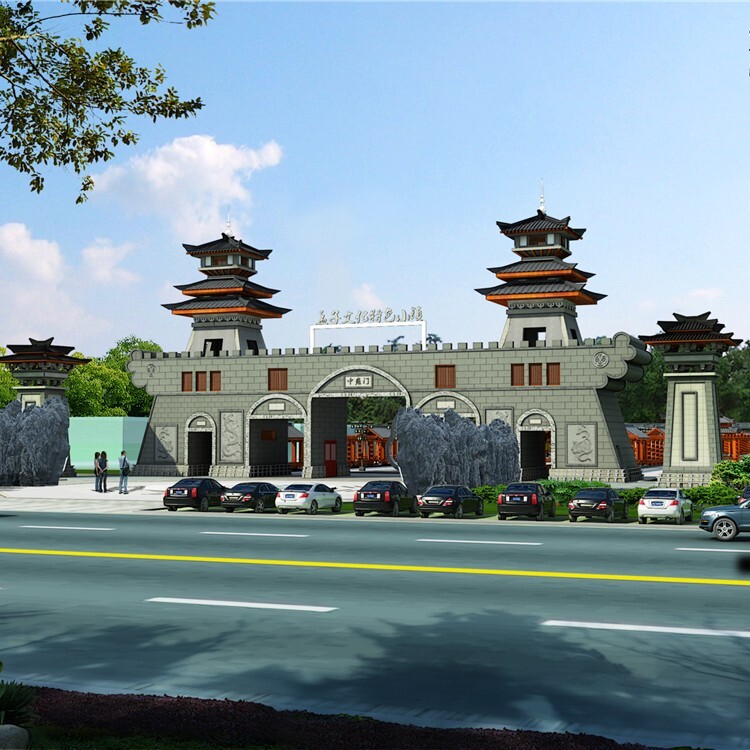

“流水不腐,户枢不蠹”,文物古建筑也是一样,国内的许多古建筑长期只做保护未能开发,很多时候都没有真正发挥其价值,更有严重的会逐步消亡。比如国内的一些古建筑,名气不大,本身的旅游吸引力不强,又不能商用,只能默默的关在那里,任凭风吹雨打、虫咬蚁蛀,经年累月,慢慢坍塌。

木结构古建筑是以木结构体系为主,单纯由木材或主要由木材承受荷载的结构,通过各种金属连接件或榫卯手段进行连接和固定。维护结构与支撑结构相分离,抗震性能较高;取材方便,施工速度快等等。正因为木结构建筑的优点,所以在唐、宋、辽时期,木结构建筑非常流行。

中国古建筑给人一种幽静的感觉,这其实是从多角度来看的。例如从佛寺、道观等等一切的殿阁来看,尤其是大雄宝殿,就觉得光线不足,不只是一个殿,基本上所有的殿阁采光亮度都不足。究其原因,主要的是只有前窗,前面面阔五间时,那么就有四个窗子,中间是大门。窗子为2×1.5米的直棂窗,窗子小且窗根密集遮挡阳光进入,当然作为佛堂来说不必那么明亮,殿内光线暗淡给人一种神秘感。一进入殿内给人一种庄严、肃穆之感,佛教教理深远而不可测,使人们对佛更加敬仰。封建社会寺院、庙宇的光度不足还有一个原因,也就是这种殿宇进深比较大,靠天然采光达不到应有的光度。