中国古建筑主要特点体现在大部分使用木制材料,并保持早的构架制原则。我们为了保护木材,木材表面需加多次油漆,在历史的长河中,古建筑多次发展,进步,并在汉唐代达到高峰,中国古代建筑以彩画为基础,虚虚实实,外型美观优雅,令大家流连驻足,其工艺引为世界之。但鉴于木结构的耐火性很差且使用周期短,在现今建筑中已经不提倡使用;而构架制的结构形式和现在的钢筋混凝土框架结构极为相似:受力途径明确,主体的承重结构和围护结构分开,说明框架结构是能体现古建筑精髓的结构形式。这也为室内空间的灵活布局提供了想象空间。彩画制度这一形式在现今的钢筋混凝土结构中也只能通过外贴或喷绘等装修手段才能达到,不能体现古建筑的细腻,生动的特点。

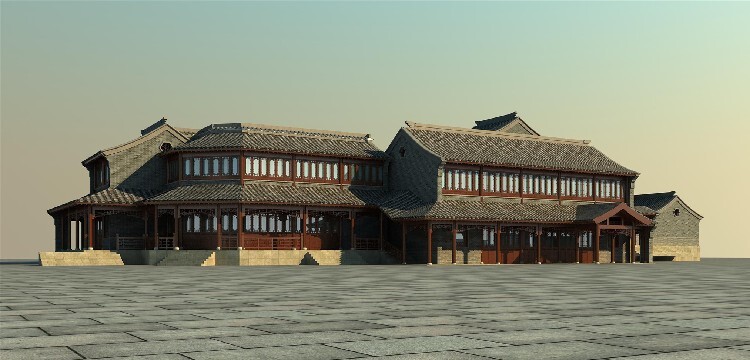

形式上较为忠实地模仿了传统建筑,并建筑外观基本反映传统建筑的主要特征。在施工材料和施工技术上则使用了大量的现代科技。仿古建筑的样式沿袭了几千年来古建筑的的各种形式,传统的古建筑是随着古代文化发展进步不断进步演变而来。传统的古建筑可以追溯到七,八千前的古代人使用的木棍、泥草建造出简单的穴居和浅穴居,而且这个时期已经出现的“榫卯”结构。随着科学以及文化的进步在汉唐时期传统古建筑发展,并出现了大规模的建筑群,且唐汉屋顶的样式的丰富,也出现了“斗拱”结构。然而在这之后一直没有像汉唐时期的大规模且有特色建筑群,但是由于科技的发展,传统古建筑在造型上更加细腻、美观,而且融入了大量印度、西亚的建筑风格。到了明晚期清初期是传统古建筑的鼎盛发展时期,由于我国的经济实力以及科学技术的发展都达到了较高的水平,这一时期的建筑在形式及在规模上都达到了新的水平。

仿古建筑的基本样式建筑的外部形态是在满足了功能和结构前提下的美化。西南地区穿斗式木构民居的平面布局是以“间”为构成单位而组建成单座建筑,再以单座建筑组成庭院。现代人对居住空间提出了更高的要求,不但要求结构多样,功能多样,空间多变,间间风格不同等,这是传统建筑所不能满足的。因此,仿古建筑要为今所用,就作出改变,退陈出新,力求在设计及用料上体现不同。今天我们所熟识的“仿”主要是对古建筑的外观造型、装饰部件和建筑色彩的仿,对古建筑工艺仿的较少,柱、枋、斗拱等主要构件在仿造中由钢筋混凝土代替,这点现代元素点缀了古建筑,“古色古香”是现代人对古老的东西直白的感叹,因为色的搭配是能引发人们对古代建筑的感受,中国古代建筑在中国几千年的发展历程中色彩反搭配体系一上是世界所推崇的。仿古建筑中则主要体现了原木色的柱与枋,青色板瓦、白墙。

用榫卯组合木构架是我国古建筑的一大特点。我国古代匠师们在长期实践中创造了各种各样的榫卯。如垂直构件使用套顶榫或管脚榫;垂直构件与水平构件拉结、相交使用馒头榫、燕尾榫、箍头榫、透榫和半榫;水平构件相交,使用燕尾榫、刻半榫和卡腰榫;水平及倾斜构件重叠稳固,使用栽、穿销榫;水平与倾斜构件半迭交须作桁碗、扒梁刻榫、刻半压掌榫……等等,常见的榫接就有二十几种。木构架的棒卯严谨牢固、可靠稳定性高,现存明清时期的建筑经历数风雨侵蚀而损坏者甚少,足以证明我国古建筑构架的合理完善性。

建筑的色彩运用较强地表现出不同朝代的审美习惯。例如,南北朝至隋唐,宫殿、庙宇建筑多用白墙、红柱,或在柱、枋、斗棋上施以各种彩绘,青瓦或琉璃剪边屋顶。宋、金的宫殿建筑,多为白石台基、红墙、红门、红柱、红窗、黄绿两色琉璃瓦屋顶。斗棋、枋额等用朱红或白粉衬底,绘青绿彩画、间装金色至明清时期,自石台基,米红色墙柱门窗和以青绿冷色为主调的金碧交辉的材梁彩画,黄绿色琉璃瓦屋顶的建筑,更显得流光溢彩,绚丽夺目。

我国古代建筑是用木构件组合而成的框架体系。柔性的木质材料,在外力作用下不易变形,在一定程度上又有恢复变形的能力构架节点使用榫卯结合既有一定的柔性又增强了整体刚度。房屋转角使用双层额枋,内抹角使用抹角梁。转角斗棋采用连棋交隐做法以及缩小诸尽间面阔等措施,都大大加强了房屋四角的结构刚度柱网平面布置采用均衡对称格局,呈正多边形平面,柱脚下有管脚榫插入柱顶石内,达到柱身固定的目的使用额枋和地伏将柱网结成一个整体横架上使用叉手托脚抵制了构架变形,特别是构架中使用的成组斗棋,是由纵横构件搭接起来的弹性节点,在地震时,每组斗棋好似一个的减震弹簧,能在剧烈颠簸中失掉一部分地震能量,起到减震作用。