佛像价格的差异受诸多因素左右,其中年代是关键要素之一。明代早期,尤其是永乐、宣德年间的佛像,因年代久远、存世,加之当时国力强盛,对佛像制作不计成本,使得这些佛像工艺达到了的境界,故而价格居高不下,往往能拍出数千万元乃至上亿元的天价。清代康熙、乾隆时期的佛像,同样由于处于盛世,宫廷造像工艺、品质,价格也颇为可观。

尺寸大小也是决定价格的重要因素。一般来说,巨型、大型佛像因耗费材料多、制作难度大,且具有更强的视觉冲击力和宗教震撼力,其价值往往中型、小型佛像。在拍卖市场上,体量硕大的佛像更容易拍出。

品相的优劣对佛像价格有着直接影响。保存完好、无明显破损、修复痕迹少的佛像,市场价格更高。那些历经岁月仍能保持金身璀璨、漆面完整、无磕碰变形的佛像,自然能吸引藏家们不惜重金购入。

此外,佛像所蕴含的宗教文化内涵也不容忽视。具有特殊历史背景、宗教意义,或是与寺院、高僧相关联的佛像,承载着更多的信仰寄托与文化传承,往往会被藏家珍视,在价格上也会得到充分体现。

明清佛像在造型风格上各具特色,蕴含着鲜明的时代印记,为鉴定提供了关键线索。

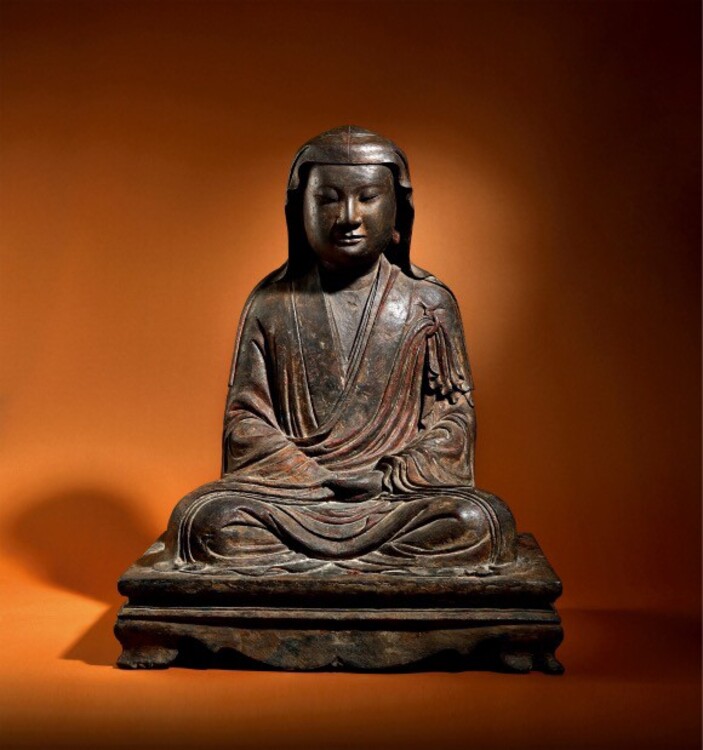

明代佛像整体风格庄严肃穆,又不失灵动飘逸。面相多丰满圆润,细眉长目,高鼻薄唇,额头宽阔,大耳下垂,神情庄重而柔和,展现出超凡脱俗的气质。身材比例适中,较为匀称协调,衣着轻薄贴身,线条流动柔和,衣褶转折自若,如行云流水般自然流畅,仿佛能随风飘动,凸显出造像的动感与韵律。菩萨像更是肩宽腰细,袒露上身,身姿婀娜呈 S 型,尽显温婉婀娜之态;璎珞、佩饰精密繁复,雕琢细致入微,彰显出华丽尊贵。宝冠叶片作镂空状,正中叶片呈弯月形,为明代典型特征。台座方面,多为束腰式仰覆莲座,造型宽大,莲瓣宽肥,呈一周对称分布,莲瓣圆润,底沿外卷,边缘常饰有连珠纹一周,时代特色。

清代佛像在继承明代传统的基础上有所创新,风格更为多样,趋于世俗化与程式化。脸型方圆丰润,丰颐宽额,五官,双眼传神,面部表情丰富生动,更贴近百姓的审美情趣。身体比例协调,造型优美,多着汉式衣服,衣纹呈放射状,衣褶曲折生动,帔帛较宽大,仿若随风舞动,增添了造像的生动性。胸前所饰的璎珞、串珠,雕刻得极为精美细腻,华贵高雅,展现出的工艺。莲座底沿明显外撇,莲瓣规整,莲瓣扁平,一般只围大半,时代特征显著。度母眼线为一波三折式,间距较宽,是清乾隆造像的典型特点。冠叶呈平板状,不镂空,制作较粗率,与明代宝冠形成鲜明对比。

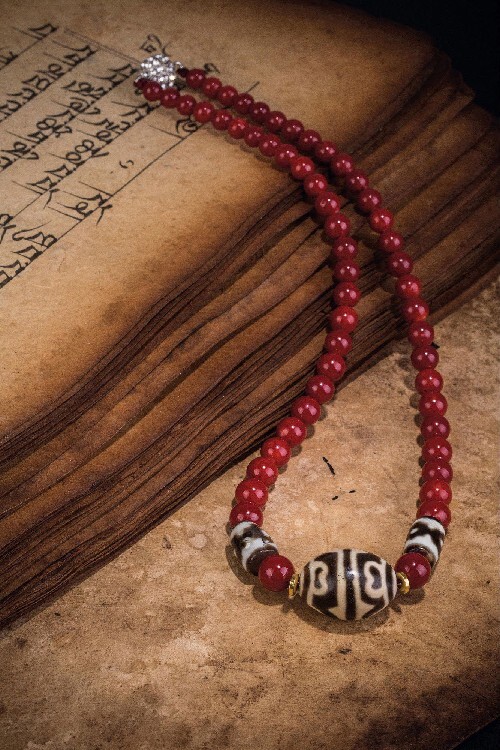

清代佛像制作工艺延续明代,并有所发展,技法更加成熟多样。铸造工艺同样,注重细节表现,佛像的面部表情、肌肉纹理等都塑造得细腻逼真,生动地展现出人物的神态与情感。雕刻工艺在继承明代写实风格的基础上,更加注重装饰性,花纹图案繁复华丽,增添了造像的艺术美感。鎏金工艺依然流行,不过清代中后期部分佛像鎏金层较薄,色泽略显暗淡,与明代佛像的厚重金水有所不同。此外,清代佛像还常运用镶嵌工艺,如在佛像的宝冠、璎珞、莲座等处镶嵌宝石、珊瑚、松石等,以增加其华丽程度,但真品镶嵌工艺,宝石质地优良,而赝品往往镶嵌粗糙,宝石品质低劣。

“闻” 涵盖听声与嗅味。轻敲佛像,听其声音,古代佛像所用铜质纯净,敲击声清脆悠扬、余音绵长,而现代仿品多为合金材质,声音沉闷、短暂尖锐。嗅闻佛像气味,长期供奉、烟火熏蒸的古佛像,会散发淡淡的烟火味或寺庙特有的香火气,若长期埋藏地下,还会有轻微发霉、发朽味;现代仿品由于多经化学药剂处理,常带有刺鼻的化学腐蚀味或油漆味。