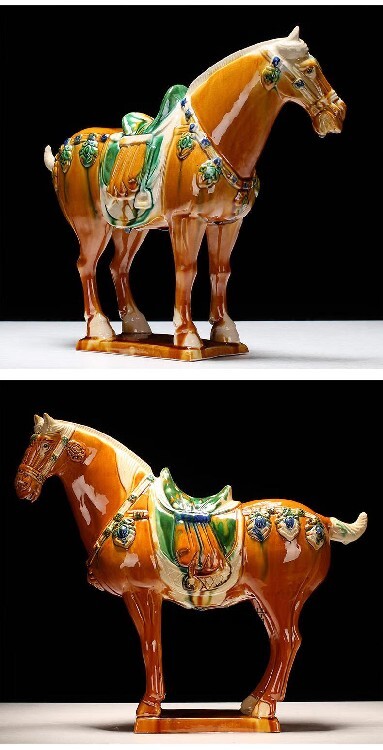

唐三彩器物类别,如生活用品,主要有瓶、壶、罐、钵、杯、盘、盂、烛台、砚、枕等;模型有亭台楼榭、仿木箱柜、住房、仓库、厕所、牛车、马车等;俑类有各种人物与动物,如贵妇、达官、男女侍、武士、天王、胡人及马、骆驼、猪、羊、鸡、狗等。

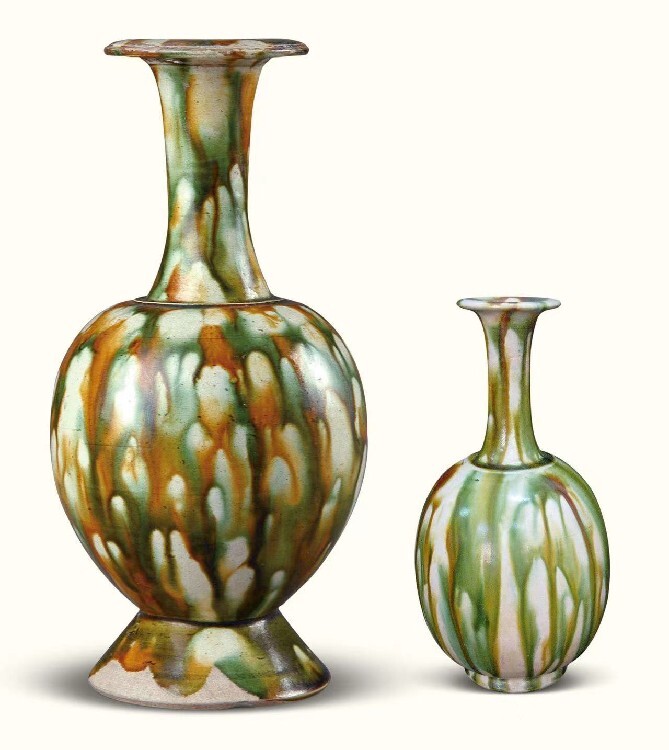

唐三彩是一种多色彩的低温釉陶器,它是以细腻的白色黏土作胎料,用含铅的氧化物作助溶剂,目的是降低釉料的熔融温度。在烧制过程中,用含铜、铁、钴等元素的金属氧化物作着色剂融于铅釉中,形成黄、绿、蓝、白、紫、褐等多种色彩的釉色,但许多器物多以黄、绿、白为主,甚至有的器物只具有上述色彩中的一种或两种,人们统称为“唐三彩”。

唐三彩的生产已有1300多年的历史。它吸取了中国国画、雕塑等工艺美术的特点。唐三彩制作工艺复杂,以经过精细加工的高岭土作为坯体,用含铜、铁、钴、锰、金等矿物作为釉料的着色剂,并在釉中加入适量的炼铅熔渣和铅灰作为助剂。先将素坯入窑焙烧,陶坯烧成后,再上釉彩,再次入窑烧至800℃左右而成。由于铅釉的流动性强,在烧制的过程中釉面向四周扩散流淌,各色釉互相浸润交融,形成自然而又斑驳绚丽的色彩,是一种具有中国特风格的传统工艺品。

真品三彩由于时间久远,部分胎土新断面遇空气后,胎土颜色会由白渐变到黑,这一过程一般约100天左右,有一部分真品三彩洗净后的胎表也会出现这一现象。笔者曾多次敲开几个真品罐的盖子进行观察,其结果都一致。高仿三彩胎的新断面或胎表就是三五年,其白色的胎土也不会有什么明显变化。这一现象还有待于的进一步研究。关于真假唐三彩胎的微妙之处,程进奎老师在《唐三彩辨伪新知》(见《中国收藏》总第13期)一文中还有这样的陈述:“把真品露胎部分放进水中,取出后会出现中度粉红状,仿品的露胎处放进水中则呈现土白色。”笔者曾多次试之,结果亦然。不过,这种中度粉红状是和仿品胎那种死灰白相比较而言,微微呈现的粉红色,而且似乎单就河南胎而言更为合适,陕西古胎和现胎有一种胎色微呈粉红,入水则更明显。如洛阳等地复制的仿品胎色是略呈粉红色的,放入水中呈现较醒目的粉红色。

常见的鉴定真伪方法有:看刀法是否流畅自然;釉面无耀眼浮光;用兽皮去擦可见极细小的细纹;真正出土的古董陶瓷上的土锈是渗入到瓷器里的,而仿制品的土锈经过反复擦拭是可以去除的;听音,瓷器因年代、原料、窑口不同,敲击发出的声音也不尽相同。要注意的是,有时候造假者为了做到以假乱真的效果,会采取“拼接”的手法,就是一件瓷器由真假两部分拼接而成,通常这发生在一些残缺的真品上。

从唐代三彩陶的外观来看,它的特点是圆润饱满,造型更自然,线条流畅感强,人物活泼;从胎质来看,胎土更细腻,胎料为白中带浅红、浅黄,内含物较多矿物。从本质上讲,唐三彩是一种明亮的釉料,它的光泽明亮柔和,具有古瓷器表面的光泽感。不过,假货表面通常都有耀眼的“贼光”,这主要是因为仿釉中的玻璃成分很高。