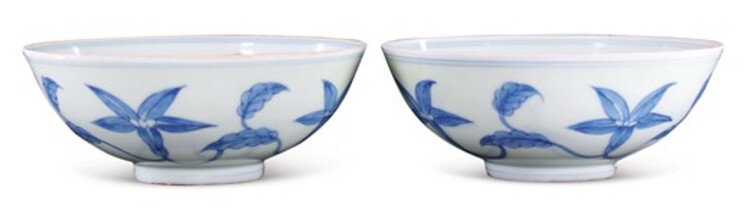

宋代瓷器以各色单彩釉为特长,釉面能作冰裂纹,并能烧制窑变色及两面彩、釉里青、釉里红等。“瓷都”景德镇因宋景德(公元1004-1007)年间为宫廷生产瓷器得名。所选瓷土必白埴细腻,所制瓷器质尚薄,色白如玉,善做玲珑花。元代瓷器盛行印花瓷及五彩戗金。明代流行“白底青花瓷”,青瓷有“影青”,瓷质极薄,暗雕龙花,表里可以映见,花纹微现青色。又有“霁红瓷”,以瓷色如雨后霁色而得名。窑变色从一种发展为窑变红、窑变绿、窑变紫三种彩。清代生产“彩瓷”,图样新颖,瓷色华贵,以“珐琅瓷”、“粉彩”,又有“天青釉”,仿拟五代柴窑瓷色,还有霁红瓷和霁青瓷等。

在商代和西周遗址中发现的“青釉器”以明显的具有瓷器的基本特征。它们质地较陶器细腻坚硬,胎色以灰白居多,烧结温度高达1100-1200°C,胎质基本烧结,吸水性较弱,器表面施有一层石灰釉。但是它们与瓷器还不完全相同。被人称为“原始瓷”或“原始青瓷”。

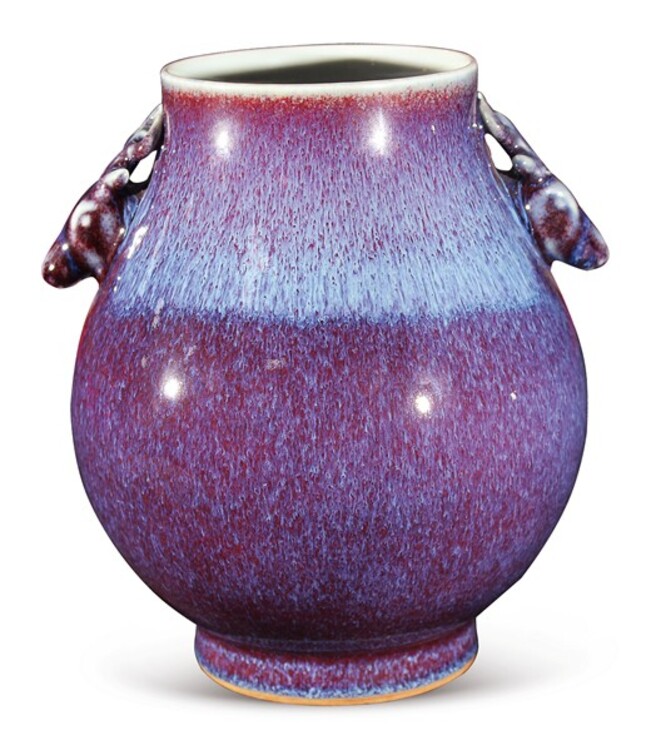

宋代瓷器,在胎质,釉料和制作技术等方面,又有了新的提高,烧瓷技术达到完全成熟的程度。在工艺技术上,有了明确的分工,在中国瓷器发展的一个重要阶段。宋代中外的名窑很多,耀州窑、磁州窑、景德镇窑、龙泉窑、越窑、建窑以及被称为宋代五大名窑的汝、官、哥、钧、定等产品都有它们自己特的风格。耀州窑(陕西铜川)产品精美,胎骨很薄,釉层匀净;磁州窑(河北彭城)以磁石泥为坯,所以瓷器又称为磁器。磁州窑多生产白瓷黑花的瓷器;景德镇窑的产品质薄色润,光致精美,白度和透光度之高被推为宋瓷的代表作品之一;龙泉窑的产品多为粉青或翠青,釉色美丽光亮;越窑烧制的瓷器胎薄,下巧细致,光泽美观;建窑所生产的黑瓷是宋代名瓷之一,黑釉光亮如漆;汝窑为宋代五大名窑之冠,瓷器釉色以淡青为主色,色清润;官窑是否存在一直是人们争议的问题,一般学者认为,官窑就是卞京官窑,窑设于卞京,为宫廷烧制瓷器;哥窑在何处烧造也一直是人们争议的问题。根据各方面资料的分析,哥窑烧造地点大的可能是与北宋官窑一起生产;钧窑烧造的彩色瓷器较多,以胭脂红好葱绿及墨色的瓷器也不错;定窑生产的瓷器胎细,质薄而有光,瓷色滋润,白釉似粉,称粉定或白定。

中国有着悠久的文化历史。体现在中国历代瓷器上的纹饰图案的文化内含是丰富多样的。归纳起来大致有神话传说,历史人物故事、宗教文化、飞禽走兽、花卉翎毛,以及风俗习惯等。释其文化寓言,既有趋吉避凶的吉祥,又有美好的憧憬。中国历代对吉祥图的想往都有典籍可鉴。表现在中国历代瓷器的吉祥纹饰,反映了我们民族几千年来人们对美好生活的企盼和向往,已成为民族传统文化的重要组成部分。特别是清朝的纹饰,更为丰富多彩,纹必寓意,意必吉祥。

釉上彩——指在已烧好的素器上进行彩绘,再入窑经600~900℃的温度烘烤而成,因彩绘在釉上,故名。早见于宋代,明清景德镇窑釉上彩广泛应用,品种有斗彩、五彩、粉彩、珐琅彩等。

釉下彩——指在胎体上彩绘之后,再罩上一层无色透明釉,入窑经高温(1300℃左右)一次烧成,因彩绘在釉下,故名。釉下彩早见于唐代长沙窑青釉褐绿色彩绘瓷器,元代景德镇窑的青花、釉里红瓷,使釉下彩工艺更臻,明清两代青花成为瓷器生产的主流。

红釉——釉料以铜为主要着色元素,在高温还原气氛中焙烧,便呈现红色,故名。宋代钧窑、元明清景德镇窑釉里红、鲜红、郎窑红、豇豆红等,都是铜红釉的名贵品种。

邢窑

在今河北内丘、临城一带,唐代属邢州,故名。该窑始于隋代,盛于唐代,主产白瓷,质地细腻,釉色洁白,曾被纳为御用瓷器,一时与越窑青瓷齐名,世称"南青北白"。陆羽在《茶经》中认为邢不如越,主要因为他饮用蒸青饼茶,若改用红花比较,或要反映真实的茶汤色泽,则结果正好相反,所以两者各有所长,关键在于与茶性是否相配。

市场上有一些带“官”字款的瓷器明显是赝品。宋代官窑瓷器没有“官”字款,原因是宋代官窑瓷器都是单色釉,另外,官窑瓷器只供使用,所以没有“官”款是一般规律。五大窑中定窑有“官”字款,因为它是民窑,专为烧造瓷器,是应该有个标志的。钧瓷多为花盆宋徽宗喜欢养花,建了一个大花园,花盆多用钧窑。钧窑瓷器的特点是釉厚,形成了特有的纹路,叫做“蚯蚓纹”。这种纹路,后仿的瓷器很难做到。钧窑瓷器上面的编号,从1到10号,1号大,10号小。而后仿的“钧瓷”,其编号正与之相反。