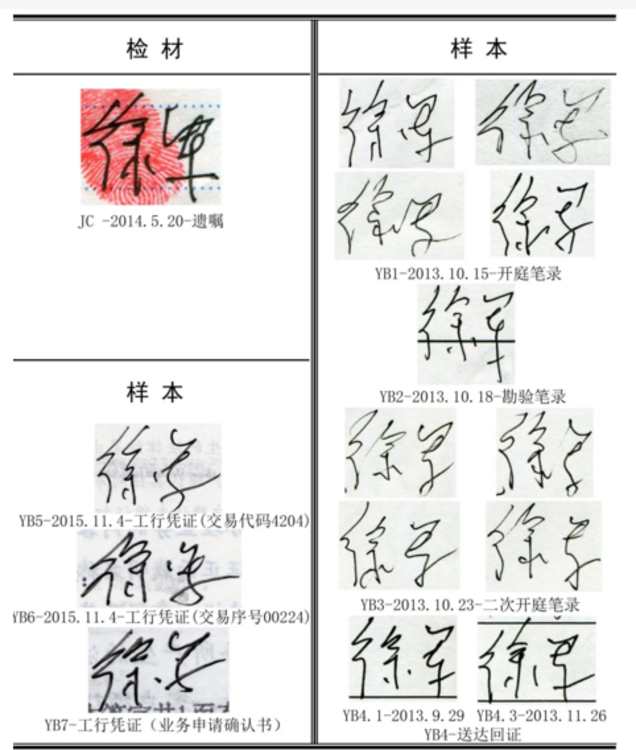

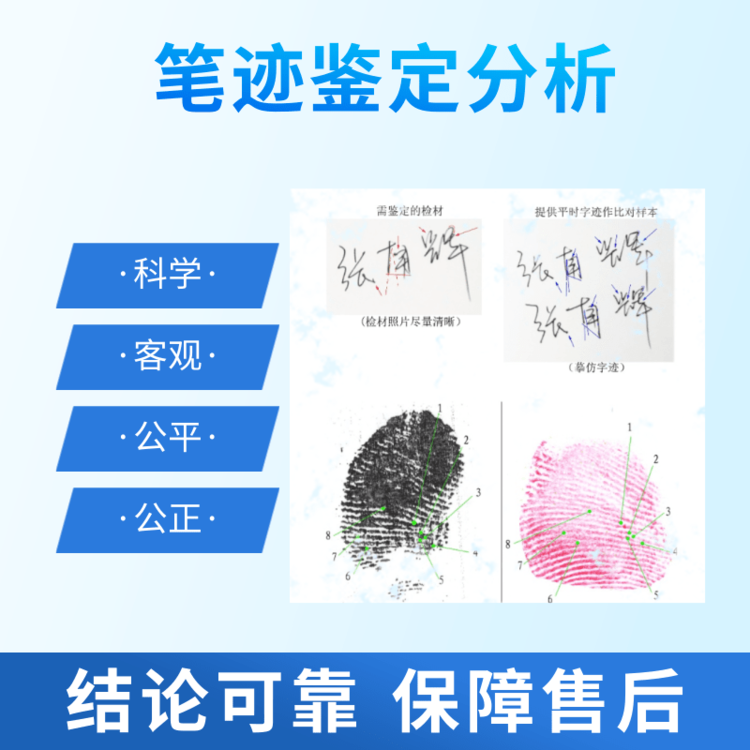

文书鉴定,是指运用文件检验学的技术和原理,对文书的笔迹、印章、印文、文书的制作及工具、文书形成时间等问题进行鉴定。文书,即指公文和书信,但在实际办案中作为证据的文书往往超出了公文和书信的范围,如车票、船票、飞机票、发票、收据、人民币等,其内容的真伪及制作方法都需要进行鉴别。文书鉴定是对案件中涉及的文字制作、文字书写、文书物证反映的具体内容、文书的真假、文书的制作方法等有关问题的分析、鉴别、认定等活动。

朱墨时序鉴定的作用有哪些

(1)确定诉讼案件当事人所述是否与文件真实形成过程相符。在审理经济、民事案件时,经常会遇到当事一方诉称文件的形成过程是先朱后墨,而另一方称是先墨后朱。

(2)判断文件的相对形成时间。当文件上有盖印的印文并与字迹相互交叠时,二者之间存在着先与后的次序。特别当通过鉴定证明盖印时间后于标称时间而又先朱后墨时,可直接说明墨迹的形成时间与标称时间不符。

(3)判断文件的真伪。在某些重要文件中,先朱后墨即为伪。

随着现代技术的迅速发展,特别是在墨水、笔具和打印、复印、印刷技术不断进步更新背景下,为了准确判定文件物证中朱墨交叉时序的问题,针对检材的具体情况,选择合适的检验方法,充分考虑各种影响因素,尽量采用两种以上的方法进行检验,互为补充和印证,使得出的鉴定意见更为科学客观。同时,借助各种新型仪器和的方法,加大科研力度,研究出更有效的检验方法,制定出有效的鉴定标准和有指导性的技术规范,走出误区,使朱墨时序鉴定技术不断科学化、标准化。

印章在我国是一种重要的确认文件法律效力的工具。在各类文件中,一般都要求先形成文字内容然后再盖印章,反之内容就可能被伪造。早在公元12世纪,《折狱龟鉴》就提出了“墨浮于朱上,乃先用印而后书之;朱浮于墨上,乃先书之而后用印”的观点,可见那时人们就已懂得根据朱墨交叉部位色料的层次关系来推断朱墨时序,这种观点至今在文件检验领域依然受用。然而随着印章和印油种类、书写工具、书写物质及打印方式的发展,朱墨时序判定的难度越来越大,给文件检验工作带来的挑战也越来越多。为了检验的需要,我国的文件检验人员在实践中探索出了一系列检验方法。

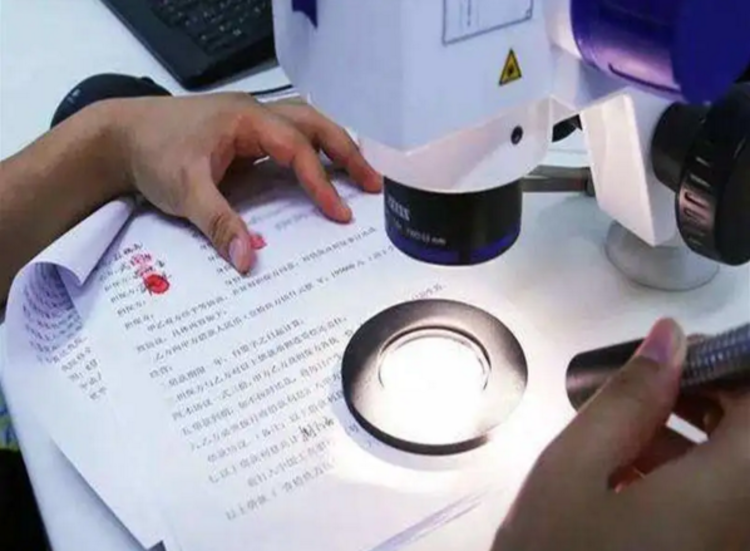

目前,朱墨时序鉴定已纳入文件制作时间鉴定的范畴。实则是将其作为朱墨的相对形成时间对待,按照司法鉴定技术规范国标(GB/T37233-2018)规定其主要的检验方法有:显微法、荧光法、光谱法。不管哪一种方法,都有一定的局限性。其前提是(朱墨)印字要有交叉;且都是在放大的基础上完成的。在不足1mm的交叉部位,没有合适的放大倍率是不能获得佳识别效果的,尤其对于两种相互叠加的同类能够互溶的色料,他们相互交织在一起时将大大增加识别的难度。

在一般争议纠纷产生时申请此鉴定项目应该注意以下几个问题:

1、因委托方是对文件的真实性存疑,不要仅局限于所能想到的朱墨时序鉴定提出申请;

2、对有朱墨交叉的文件,如印文、指印等均为真实的一般委托方(疑义方)在诉讼中一定要在证据交换过程中做好充分的庭审质证准备。因为逻辑上一般该文件出自(委托方)疑义方,文件的制作形成过程是在疑义方完成的,其存在不按常理出牌的嫌疑,即使鉴定意见对委托方有利,对方当事人可以顺水推舟,致使鉴定意见失去其应有的作用。